グローバルリスクテイク、先ず日本株から

欧州情勢進展と悪夢シナリオの棚上げ、リスクテイク復活へ

欧州情勢の出口が見えた。ギリシャはともかく、スペインやイタリアの離脱によるユーロ崩壊の可能性は当面、完全に排除された。銀行同盟の創設による欧州安定メカニズム(ESM)から銀行への直接資本注入、ESMなどによるスペインやイタリアなどの国債購入が合意され、セーフティーネットが機能する条件が整えられた。ユーロ危機は遠心力ではなく求心力を強めることで解決に向かう、との可能性が大きく高まった。

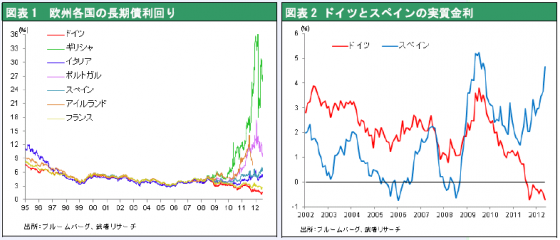

それは多くのコメンテイターから見過ごされてきた昨年来の三つの前進に支えられている。三つの前進の第一は、ユーロ維持に対する世論の糾合である。一年前には過半のドイツの政治家、有権者は「怠け者のギリシャをドイツ人の税金で救うくらいならユーロ崩壊の方がましだ」との心情に捕われていると思われた、また救援を受ける南欧諸国は、リストラ、財政再建よりユーロ離脱を選ぶという可能性が濃厚と思われた。しかしユーロ崩壊の犠牲の大きさが鮮明化するとともに、ユーロ圏南北のポピュリスト的解体論は急速に支持を失った。ドイツ政権は支援コストの支払いを、南欧諸国(イタリア、スペイン、ギリシャ)は必要な改革と財政再建を担う政権を次々に確立した。第二の前進は欧州中央銀行(ECB)による長期資金供給オペ(LTRO)という量的金融緩和による流動性供給、ESM等の財政資金投入主体の設立などセーフティーネットの確立である。その有効な活用方法が、今回の欧州連合首脳会議(EUサミット)で決定した。第三に市場機能の復活が、ポピュリスト的傾向を許さず、正しい解決策の創出につながった。2008年以前のようなユーロ同一金利の下では、低実質金利の南欧諸国に対して資金が流入し続け(図表2参照)、南の改革促進はあり得なかった。また金利急騰・債券暴落(それはドイツ・フランスの金融破たんに帰結する)なしには、ドイツの南欧支援も進まなかったであろう。金融市場は正しい警告を発し、ユーロ持続を可能にする狭き門を通過せしめた。

その点で安易なユーロ共同債を拒否し続けるドイツの対応は正当である。安易なユーロ共同債発行は、2008年までのユーロ同一長期金利を復活させ、問題国への資金流入を促し、改革のインセンティブを奪う。唯一の解決策は、改革、労働と資本市場の効率による長期成長力の向上である。

世界サマーラリーの障害、fiscal cliff、中国・資源国減速、欧州景気

ユーロの悪夢シナリオは棚上げされ、大きな悲観ポートフォリオの巻き戻しが始まるだろう。ただ、以下三要因があり、全面快晴とはいかない。第一は、米国の財政の断崖(fiscal cliff)問題である。ブッシュ減税およびリーマンショック対策で打ち出された減税措置(給与減税)が12月末で終了することに加えて、昨年議会で合意された一律歳出削減(歳出改革がなされない場合)が、来年から発動される。米国議会予算局の試算などによるとそれは年率4%程度米国GDPを押し下げるものとなる。政権と議会がみすみすそのような誤りを犯すとは考えられず、減税と歳出削減の期限延長は確実に実現するであろう。しかし、それまでの間の政治駆け引きにより、昨年夏の債務上限(debt ceiling)騒動の再現の可能性を残している。市場には常に大きな圧迫要因になる。

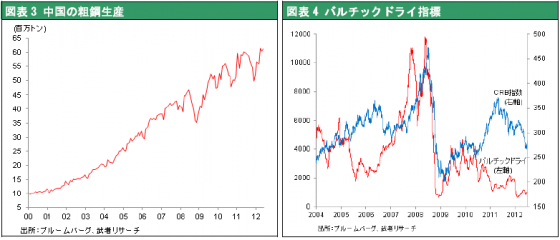

第二に中国の成長神話の陰りがある。中国の固定資本形成/GDP比率は2010年46%とかつてどこの国にもなかった高水準に達し、投資が消費を上回る状態が2005年以降加速しているがこれは持続可能とは思われない。かつての日本や韓国がそうであったように、投資・輸出主導経済へ資源を動員することによって成長率(=供給力)を一時的に高めることはできる。しかしそれは逆に持続的な需要拡大と国民生活向上への軟着陸を困難にする。地方政府の主たる収入源である土地売却益が地価下落により困難化、中国の世界シェアのピークアウトによる過剰供給力問題なども発生している。中国の調整は、資源需要の減速を通してオーストラリア、ブラジルなどの資源国にも影響する。

弟三に、欧州危機は封じ込められても欧州経済の成長率は当面、リセッションに近い低空飛行であろう。ドイツの加速による成長軌道が見えるのはしばし先であろう。

日本株式がジャンプスタートする可能性

米国、中国、欧州、資源国が軒並み問題を抱えている中で、リスクテイクの処女地として日本株式が注目される可能性が高い。5月以降のユーロ危機の再燃により日本株式は20%と主要国中最大の下落となり、年初来の値上がりが全て帳消しになった。それはリーマンショック以来の、「リスク回避なら円買い日本株売り」という、世界の投資家の条件反射の餌食にされたものと言える。しかしその不当な下落の反動が6月に入り始まっている。日本株の好パフォーマンスの背景には過度の値下がりの反動以上の重大な要因があると思われる。

その第一は日本の政治力に対する再評価である。与野党合意による消費税引き上げ法案が衆院を通過した。税と社会保障の一体改革と言う、政治イニシャティブの復活(決められる日本の復活)が注目されるだろう。過去20年間日本政界のかく乱要因であった小沢氏の影響力消滅も見えてきた。また、P・クルーグマンがかつての対日批判を自己批判するなど、バブル崩壊後、大恐慌への陥落を回避した日本の政策力に対する再評価も浮上している。更に日銀へのデフレ脱却努力圧力も強まっている。

第二に日本企業の地力に対する再評価が強まっている。①超円高下での日本企業(製造業、サービス産業)のグローバル展開、②日本企業が先端を進む高技術分野の健在(コモディティー化していないハイテクニッチ分野)、③日本製品の圧倒的高品質、④円高、相次ぐ天災、世界経済困難な中での収益力の鋭角回復、など、評価見直しの要素は大きい。

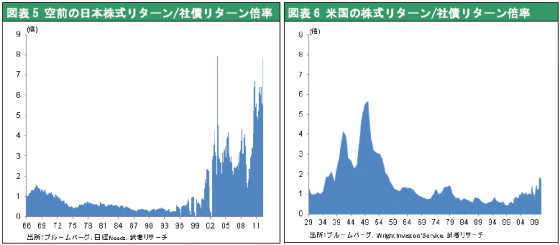

第三の最も重要な要因は、日本株式の史上空前、世界最大のアンダーバリュエーションである。図表5,6は最も簡便なバリュエーションである株式リターンの社債リターンに対する倍率であるが、日本のそれは史上空前の8倍に達し、それは1990年のバブルピークの4分の1(陽の極)に比肩しうる陰の極のシグナルと言える。同様の倍率を米国で計測すると現在の日本に匹敵する大きさは1949年の5倍であり、その1949年は米国株式の劇的上昇の起点であったことが想起される。

Equity boom復活、Bond maniaの消滅は日本から

米国、ドイツ、イギリスなどの主要国の金利低下は行きすぎであり、バブル化しているとの見方が高まっている。リーマンショックからの回復、欧州危機の沈静化が展望されれば、いずれ投資家は、リスク回避からリスクテイクへのポートフォリオ変更を迫られることとなろう。恐慌の危機の消滅、景気の持続拡大という確信から、「安全への逃避(flight to quality)」が逆回転し始めれば、大きな資金移動が起こり始めると考えられる。1980年以降30年の長期にわたって米国長期金利は15%から2%以下へと歴史的低下を見せ、それは空前の債券のブル相場となったのだが、それが終焉した可能性が強い。債券の時代が終焉したとなれば、次は株の時代である。2000年から2009年の10年間は史上最悪の株価の時代であったが、それが終わると考えられる。割安化した株価に着目した企業の財務政策の変化(資金調達の株式から債券へ)、つまり社債発行を膨らませ、調達資金を自社株買いに投入することも顕著である。こうしたことから株式ブルの時代に入ったという主張も表れてきた。当社もそうした見方に基本的には同意している。

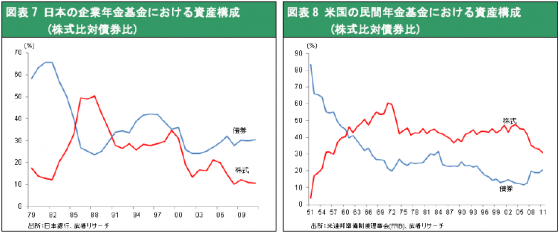

ただし、簡単には株式ブルの時代には入らないとする慎重論も根強い。その根拠は政策の変化と予想される需給悪である。相次ぐ危機により大きな投資損失を被った投資家、金融機関の発生により、バーゼルⅢなど運用規制、リスクテイク抑制の政策が推進されている。そうした政策は年金など投資家の株式売却を促進し、株式需給を長期的に歪める。需給悪が最大の株式ブル市場到来の障害と考えられている。確かに図表8に見る米国の民間年金資産に占める株式比率は低下したとはいえ債券よりも著しく高く圧縮の余地は大きい。

ただし、このストーリーは日本株には全く当てはまらない。図表7に見るごとく、日本の年金資産の株式保有比率は15%と米国2の分の1、日本の過去ピーク1989年比4分の1と著しいアンダーウェイトとなっている。それは年金に限らず、家計、保険、銀行など全ての投資ポートフォリオにおいても同様で、日本は著しい債券偏重、株式過小となっている。日本株の明らかな割安さは、日本の投資家の長期にわたる株式保有比率引き下げの結果としてもたらされた、需給悪の産物と言える。

この国際水準から見ても歴史的比較からに見ても、著しく低下した株式保有比率は、日本株式の大きな需給改善要因である。「円高・デフレ・株安・金利低下」の時代が終焉したとすれば、日本の全ての国内投資家は異常な債券偏重ポートフォリオの修正を迫られる。それは大幅な需給改善による日本株式の急騰をもたらすだろう。

どうやら長期円高トレンドは終焉しつつあるようである。「デフレ・リスク回避」一辺倒の日本投資家がいつ動き始めるか、世界の投資家は日本株式と日本国内投資家の動向を凝視し始めた。

国際金融市場における数少ない投資処女地として、リスクテイクを始めるなら先ず日本株式保有を推奨したい。