株価急上昇、バリュエーションの考え方

当社サイトはこちら→三井住友トラスト・アセットマネジメント 投資INSIDE-OUT

10月の株式市場は、日経平均株価は月間で+7,478円(16.6%)、TOPIXは+194ポイント(6.2%)と大幅上昇になり、日経平均株価の月間の上げ幅としては過去最大を記録しました。高市政権が発足し、今後の成長投資への期待などから、日経平均株価は初めて5万円台をつけました。米国では、エヌビディアの時価総額が初めて5兆ドルに達するなどハイテク株が大幅に上昇。これを受けて、国内でも、アドバンテスト、フジクラ、ソフトバンクグループなど人工知能(AI)や半導体関連株の上昇が目立ちました。

そのようななか、代表的なバリュエーション指標であるPER(株価収益率)は、過去の水準と比べると、相応に高い位置にあります。この水準は果たして「割高」と判断できるのでしょうか。

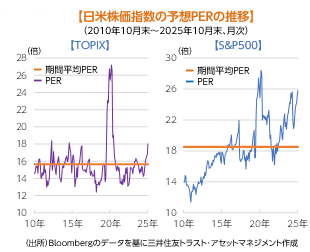

そもそもPERは株価を1株あたり当期純利益(EPS、税引後)で割ったもので、株価の水準を判定する伝統的な指標です。2025年10月末時点のTOPIXの予想PERは18.0倍になっています。過去15年の平均は15.6倍ですので、やや割高と見えるかもしれません(下図)。

過去にTOPIXのPERが上昇していたのは、コロナ禍の2020年から2021年にかけてです。この時は、企業の利益予想が極端に落ち込んだため、分母であるEPSが小さくなり、PERが上昇しました。ただ、コロナ禍の収束が見えてきた2021年後半にかけては、EPSが回復しPERも低下しました。また、アベノミクス初期の2013年もPERは大きく跳ね上がっています。為替の円高が修正されるに従って、経済の回復が見込まれ、期待が先行するかたちで分子である株価が上がり、PERも上昇しました。しかしその後は、利益が増加してきたことでPERは低下しました。逆に、2018年末にPERは大きく低下しました。米トランプ第一次政権下で、米中貿易摩擦問題など先行き懸念から、株価は大幅下落となりました。一方、利益予想はそこまで悪化せず、結果としてPERは12倍程度まで低下しました。このように、これまでは株価が先に動いて利益が後からついていくか、利益が動かない中、株価だけが期待で動き、期待の収束でまた戻るといったことが繰り返され、PERは概ね14~17倍のレンジでの推移となってきました。

一方、米国S&P500指数のPERは、ここ15年間ではコロナ禍を除くと概ね上昇傾向にあったと言えます。バリュエーションが高めに評価されるテクノロジー関連銘柄が増えたことなどが背景として考えられます。従来より、米国は日本より成長期待が高いとの理由から、割高な水準が容認される傾向はありますが、産業構造の変化に伴い、バリュエーションの目線にレジームチェンジが起こっていたとも考えられます。

このようにPERの水準感は、過去からの経験則や相対感によるところが多分にあり、絶対というものは存在しません。日本株のバリュエーションも従来の概念から変化する可能性もないとは言えません。

真に成長する国に変化するのであれば、日本株もバリュエーションのレジームチェンジが起こるかもしれません。

(チーフストラテジスト 上野 裕之)

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません

- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。

- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。

- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。

- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。