新型コロナウイルスと「柿」~その知られざる関係を探る~

「柿が赤くなると医者が青くなる」

この有名なことわざは柿が赤くなる良い時期になると病気になる人が減り医者が困るという本来の意味のほか、ミネラルやビタミンが豊富で栄養価摂取の低い時代には医者いらずの万能薬とされたことも表している。

(図表:武内桂舟画「柿売」1906年)

(出典:Wikipedia)

柿は東アジア原産で、我が国では北海道を除き広く栽培されている。

現在では世界中に広がって入るものの、我が国及び中国や韓国などの東アジアで全世界の生産量の92パーセントを占めている。

先のことわざにも表されるように、日本人にとって柿は典型的な秋の味覚のひとつである。

渋柿を原材料とした「柿渋」も平安時代にはすでに人々の生活・文化に深く根付いていた。

柿渋は主に染料、塗料、食品添加物、民間薬(高血圧、やけどなど)に用いられてきた。

また近年ではその収れん作用や抗菌作用、消臭作用などにより、化粧品やせっけん、防臭スプレーなどにも応用されている。

(図表:柿の実)

(出典:Wikipedia)

柿渋はポリフェノールの一種であるカキタンニンを主成分とする。

タンニンはタンパク質、金属イオン、アルカロイドなどと反応いて不溶性の沈殿を形成する性質を持つ物質の総称である。

渋柿や熟していない甘柿を食べると渋く感じるのは、それらが含むポリフェノールが口の中のタンパク質と結合するためであると考えられている。

ところで昨年来の新型コロナウイルスに対して、タンニンがその活性を抑制するとの研究が相次いでいる(参考)。

タンニンは緑茶やワインなどにも含まれるが、上述の通り柿も多くタンニンを含んでいる。

中でも奈良県立医科大学は「柿渋」が新型コロナウイルスの不活性化に有効である旨、実験で検証されたと発表した(参考)。下記から高純度に抽出したカキタンニンでは、新型コロナウイルスが1万分の1以下にまで不活性化するという。

先述の通り我が国では全国的に広く生産されている。

しかし果物として食べるには、渋柿は熟柿になるか渋抜きの加工をする必要がある。

甘柿の場合成熟すると水溶性タンニンが不溶性に変化するため苦みを感じなくなるのであるが、渋柿はタンニンが水溶性のまま成熟するため、ドライアイスやアルコール、炭酸ガスを使い脱渋して不溶性に変化させる。

問題は脱渋すると数日で果肉が柔らかく皮も黒く変色し始めてしまう点にある。

全国10位の栽培面積を持つ西条(渋柿)は、脱渋後の果肉はなめらかで糖度も高い。

しかし上述の理由から流通するのは中国地方がほとんどである。

販売先が限られる中、収穫のピークには商品がだぶついてしまうという課題があった(参考)。

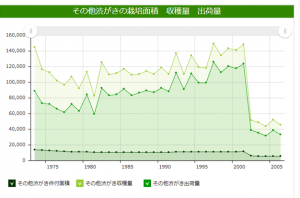

(図表:渋柿の栽培面積・収穫量・出荷量)

(出典:果物ナビ)

これもあってか、作付面積にそれほど変化がないのに対して、収穫量・出荷量は2002年以降急激に下落している。

西条を栽培する地域を管轄するJAしまねは脱渋の長期化などの技術開発を島根大学などと進め、販路を香港、台湾、シンガポールなどに見出していた。

去る2019年にはシンガポールに約1.8トン、香港に約3トンの輸出実績ができた一方で台湾勢は近年輸入検査が厳しくなっていることから苦戦している。

昨年には新型コロナウイルスによるパンデミックの影響を受け、果物貿易が大きな影響を受けた。

アジアの果実市場は過去10年間、年率12パーセントの成長を続けていたが、昨年(2020年)6月までの1年間では3~4パーセントのマイナスとなった。

世界では新型コロナウイルスに対するワクチン接種が加速している。

しかしワクチン接種後の血栓症や心筋炎など様々な(重篤な)副作用も報告される。

柿渋のウイルスに対する効果としては新型コロナウイルスに限られず、インフルエンザやノロウイルス、O-157などの不活性化にも有効であるとの研究結果がある(参考)。

渋柿の活用法として、こうした抗菌成分に着目したマスクや日用品などへの利用という方向性はあり得ないだろうか。

古来より親しまれてきた柿が、ワクチンや通常のマスクに対する日本発のオルタナティヴとして期待される。

グローバル・インテリジェンス・ユニット リサーチャー

佐藤 奈桜 記す

・本レポートは、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。金融商品の売買は購読者ご自身の責任に基づいて慎重に行ってください。弊研究所 は購読者が行った金融商品の売買についていかなる責任も負うものではありません。