久世 強みを活かし外食変化に積極対応

久世 真也 社長 |

株式会社久世(2708) |

|

企業情報

|

市場 |

JASDAQ |

|

業種 |

卸売業(商業) |

|

代表者 |

久世 真也 |

|

所在地 |

東京都豊島区東池袋2-29-7 |

|

決算月 |

3月 |

|

HP |

株式情報

|

株価 |

発行済株式数(自己株式を控除) |

時価総額 |

ROE(実) |

売買単位 |

|

|

747円 |

3,701,382株 |

2,764百万円 |

– |

100株 |

|

|

DPS(予) |

配当利回り(予) |

EPS(予) |

PER(予) |

BPS(実) |

PBR(実) |

|

– |

– |

– |

– |

1,441.35円 |

0.5倍 |

*株価は6/23終値。発行済株式数は直近四半期末の発行済株式数から自己株式を控除。

連結業績推移

|

決算期 |

売上高 |

営業利益 |

経常利益 |

親会社株主帰属利益 |

EPS |

DPS |

|

2017年3月(実) |

61,570 |

568 |

663 |

487 |

128.45 |

12.00 |

|

2018年3月(実) |

62,865 |

429 |

545 |

415 |

112.20 |

12.00 |

|

2019年3月(実) |

66,006 |

223 |

372 |

209 |

56.67 |

12.00 |

|

2020年3月(実) |

64,356 |

-55 |

69 |

-290 |

-78.55 |

6.00 |

|

2021年3月(予) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

* 会社予想は未定。単位:百万円、円。

(株)久世の2020年3月期決算の概要と2021年3月期の見通しについて、ブリッジレポートにてご報告致します。

目次

今回のポイント

1.会社概要

2.2020年3月期決算概要

3.2021年3月期業績予想

4.今後の注目点

<参考:持続的成長への取り組み>

<参考:コーポレート・ガバナンスについて>

今回のポイント

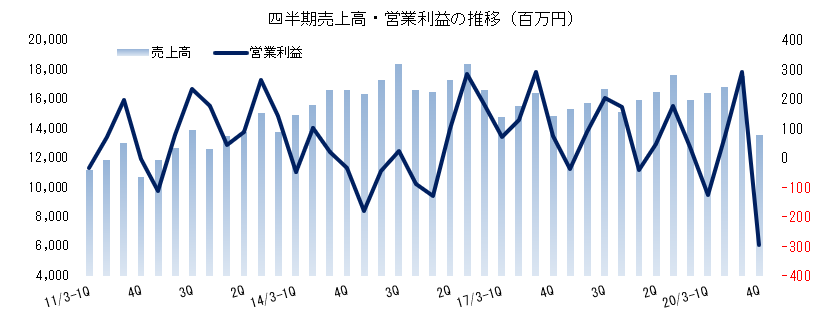

- 20/3期は前期比2.5%の減収、55百万円の営業損失(前期は223百万円の利益)。3Qまでは収益改善と業務改善の取り組みが成果を上げ、前年同期比増収・増益で推移していたが、4Qはコロナ禍(外出自粛要請、訪日外国人観光客の減少、同社の主要取引先である外食業界への休業要請)で売上高が損益分岐点を下回った。配当については、期初発表より減額し、1株当たり6円の期末配当を実施する考え。

- 21/3期予想については、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、現段階において合理的に算定することが困難である、として未定とした。今後、業績予想の算定が可能となった段階で、配当予想と共に速やかに開示する考え。

- 同社の顧客は調理・喫食が一体となった業態が大半を占めているが、デリバリー、ケータリング、仕出し、宅食、通販、キット食材、ゴーストレストラン等、調理・喫食分離業態が拡大傾向にある。また、内食、中食、外食、通販といった飲食に関する業態の垣根が低くなり多様化していることやネット活用の広がりも、昨今の外食産業の特徴である。同社は、様々な食材をワンストップで扱うことができる強みと機動力のある自社物流センターを有する強みを活かして、既存顧客の深耕と共に、外食産業の変化に合わせてチャレンジしていく考え。既に、デリバリーやケータリング事業者への提案を積極化している他、この4月には病院・老人福祉施設向け食材販売を中心とする 給食事業者向け食材卸会社を持分法適用関連会社とすることとした。外食産業の変化をチャンスに変えることができるか、今後の展開に注目していきたい。

1.会社概要

外食産業や中食産業向けの食材卸を中心に、グループで食材の製造・販売も手掛けている。取扱品目は約40,000アイテムに上り、冷凍・常温品はもちろん生鮮品から消耗品等のノンフードまで幅広い。グループは、同社の他、ソース・スープ類の製造・販売を手掛けるキスコフーズ(株)、ニュージーランドでソース類の製造を手掛けるキスコフーズインターナショナルリミテッド、生鮮野菜など農産品の仕入・販売を行う(株)久世フレッシュ・ワン、豊洲市場に基盤を持つ水産物仲卸大手の旭水産(株)、海外子会社・関連会社向け金融と情報収集の役割を担う久世(香港)有限公司、及び中国で業務用食材卸を手掛ける上海日生食品物流有限公司の連結子会社6社、水産物売買業の豊洲フーズ(株)及び中国で業務用食材卸売事業を手掛ける久華世(成都)商貿有限公司の非連結子会社2社。また、中京地区強化の一環として同地区に6,000店の取引先を有する酒類販売大手(株)サカツコーポレーションと、首都圏で病院・老人福祉施設向けの食材販売に強みを持つ東京中央食品(株)と、それぞれ業務提携をしている。さらに、2019年4月に業務用卸売協業体である日本外食流通サービス協会(JFSA)に加盟し、全国各地域の同業者と購買等で協業体制を構築していくこととした。

【経営理念とC&G活動の取組み】

「フードサービス・ソリューション・カンパニー」として「頼れる食のパートナー」を目指し、次の経営理念を掲げている。

私達は、明るい信頼される会社にします。

私達は、お客様の立場に立ち、最高の商品とサービスを提供します。

私達は、絶えず革新に挑戦し、たくましい会社にします。

私達は、お客様、お取引先の繁栄と株主、社員の幸福に貢献します。

私達は、そのために会社の成長と発展を果たします。

1-1 事業内容

事業は、食材卸売事業、食材製造事業、及びグループ会社向けが大半を占める不動産賃貸事業に分かれ、20/3期の売上構成比(連結調整前)は、それぞれ、92.2%、7.6%、0.2%。

食材卸売事業

業務用食材全般に加え、割りばし、ナプキン、洗剤といった消耗品等のノンフードまでを幅広くカバーし、取扱品目は約40,000アイテムを数える。近年、プライベートブランド(PB)商品や生鮮三品の取扱いにも力を入れている。

食材製造事業

連結子会社キスコフーズ(株)が食品製造工場を有し、ソース、ブイヨン、スープ及び調理食品等の自社ブランド製品及びOEM製品の製造・販売を行っており、その子会社(久世の孫会社)キスコフーズ インターナショナル リミテッド(KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED)が、ニュージーランド・クライストチャーチ市において、オリジナルのフォンドヴォー(仔牛骨、牛肉、野菜等を原料としたソース)やベシャメルソース(バターと小麦粉を原料としたホワイトソース)の製造を行っている。

1-2 フードサービスソリューションカンパニーを標榜〇-システムで 運ぶ、つくる、考える 頼れる食のパートナー-

同社は 「頼れる食のパートナー」 として、顧客へ様々な情報を提供し、顧客と共に、納品の方法、店舗経営、商品開発等について考え、問題の解決に取り組んでいる。目指すところは、「運ぶ」、「つくる」、「考える」それぞれの機能を総合的に組み合わせ、より高い付加価値を生み出す提案営業重視の「フードサービス・ソリューション・カンパニー」である。

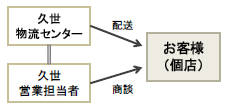

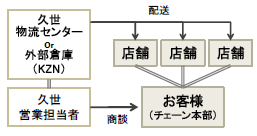

運ぶ〇:〇多様な要望に応える事の難しさ

同社においては「個店向け配送」と「チェーン店向け配送」の2通りがあり、「個店向け配送」は、幅広い品揃えで様々な業態(洋食、和食、中華、ホテル、居酒屋、バル、カフェ、病院、商業施設等)に対応し、自社の物流センターから配送。一方、「チェーン店向け配送」はチェーン店独自の品揃えに対応し、自社の物流センターと外部倉庫を利用した久世全国ネットワーク(KZN)の併用で、北海道から九州まで全国にチェーン展開している顧客に食材を届けている。

|

個店向け配送 |

チェーン店向け配送 |

|

|

「運ぶ」(配送)は食材専門商社としての根幹に関わる業務だが、時間指定、配送頻度、納品場所等、多様な要望に応えつつ、しっかりと収益管理していく事は実に難しい。昨今の店舗運営は生産性の向上を迫られる一方、労務管理に対する指導が強化されているため、店着時間がピンポイントで指定される事が多く、これに対応しようとすると物流コストが跳ね上がる。このため、納入価格、物流フィー、店着時間を総合的に勘案して取引条件を決める必要があり、オペレーションの難易度があがっている。

つくる〇:〇食材専門商社の枠を超えた事業展開で収益力の強化と顧客満足度の向上を両立

厨房での手間やコスト削減を念頭に新しいメニューやプライベート(PB)商品を開発し、顧客のニーズに合った商品提供を行っている。

考える〇:〇情報提供で顧客のビジネスを側面から支援

「顧客ニーズ」、「メニュートレンド」、「メニューの差別化」等を基本に顧客ごとのオリジナルメニューの開発やムリ・ムダのない調理オペレーションの提案、更には同社の商品を使用したメニューレシピやトレンド情報の提供等、日々の顧客支援に加え、プロ向け展示会「FOOD SERVICE SOLUTION」の定期開催で「食のヒントとなる情報」の発信も行っている。

品質管理〇:〇商品はもちろん、営業、物流、受発注等のサポート部門を含め、全ての業務で品質向上を推進

1981年に社内に品質管理部門を設け、取引先の品質に関する要望や問い合わせに対し、迅速に対応できる体制を構築しており、細菌検査、生産委託先工場の製造管理、商品規格書の作成・提供、物流センター、各営業拠点の衛生管理チェック等を実施している。また、2010年に「久世グループ品質方針」及びISO22000に基づいた久世グループの品質保証の仕組みである「久世クオス(久世QUALITY SYSTEM)」を策定し、新しい品質への取組みをスタート。13年4月には、キスコフーズ(株)が、同年8月には同社と久世フレッシュ・ワンが、それぞれISO22000の認証を取得した。商品の品質だけでなく、営業、物流、受発注等のサポート部門を含め、全ての業務の品質の向上を推進し、「お客様満足度No.1」を目指している。

1-3 外食産業・業務食材卸と同社のポジショニング

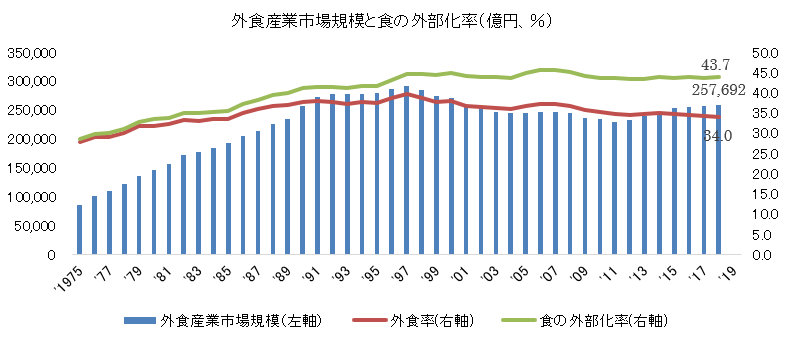

* 出所:公益財団法人 食の安全・安心財団統計資料「外食率と食の外部化率の推移」

* 外食率(%)=外食市場規模÷全国食料・飲料支出額、食の外部化率(%)=広義の外食市場規模(小売業市場規模含)÷全国食料・飲料支出額

1997年に外食市場は約29兆円とピークを迎え、2011年には23兆円を下回ったものの2015年には25兆円を超え、2016年25.4兆円、2017年25.6兆円、2018年25.7兆円と増加傾向が続いている(日本フードサービス協会)。外食率も1997年にピークを迎えてから低下傾向にあるが、その一方で食の外部化は進んでおり2018年で43.7%。ちなみに、食産業は、内食、中食、外食に分かれるが、家庭内の食事等(スーパー)の内食市場は約38兆円、惣菜・弁当等の中食市場は約7.5兆円、そして、上記の通り、外食市場は約25兆円である。外食の店舗数は、居酒屋、レストラン、ホテル、カフェ、給食など約60万店舗を数え、食材の提供も、冷食メーカー、畜肉メーカー、調味料メーカー、水産メーカー、農協等、数多い。店舗数(企業)・メーカー数共に多いため、外食産業には情報・物流の仲立ちをする機能(専門卸=業務用食材卸)が不可欠。

業務用食材卸には、商品を届けるだけでなく、食材を調理してメニューを提供するためのノウハウやトレンド等の情報等が求められる。家庭用食材卸の機能は、商品を確実に届ける事であり(物流面の手伝い)、大規模化・システム化により効率化・合理化が図られている。主な企業は、三菱食品、国分、日本アクセス、伊藤忠食品、三井食品等、商社系企業が中心。一方、プロの料理人を顧客とする業務用卸は、外食産業のきめ細かいニーズに対応する必要があり、きめ細かい対応が可能な独立系企業が多い。業務用食品卸売業年鑑2019年版によると、業務用食材市場は全国で約4.7兆円。内訳は、首都圏(一都六県)約1兆9,900億円、中部圏(愛知・三重・岐阜・静岡)約4,770億円、関西圏(大阪・兵庫・京都・奈良)約9,660億円、その他。同社は首都圏売上高トップクラスだが、首都圏のマーケットシェアは未だ約3.3%(全国では約1.4%)にとどまり、首都圏はもちろん、三大都市圏で更なる成長の可能性を秘めている。

2.2020年3月期決算概要

2-1 第4四半期(1-3月)連結業績

|

19/3-1Q |

2Q |

3Q |

4Q |

20/3-1Q |

2Q |

3Q |

4Q |

|

|

売上高 |

15,969 |

16,486 |

17,623 |

15,928 |

16,388 |

16,796 |

17,577 |

13,595 |

|

売上総利益 |

3,075 |

3,258 |

3,514 |

3,232 |

3,256 |

3,434 |

3,666 |

2,810 |

|

販管費 |

3,115 |

3,210 |

3,337 |

3,194 |

3,383 |

3,359 |

3,374 |

3,106 |

|

営業利益 |

-40 |

48 |

176 |

39 |

-126 |

74 |

291 |

-294 |

|

経常利益 |

4 |

71 |

223 |

74 |

-64 |

91 |

335 |

-293 |

|

四半期純利益 |

-4 |

76 |

153 |

-16 |

-4 |

46 |

225 |

-557 |

* 単位:百万円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で293百万円の経常損失

第4四半期(1-3月)は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、外出自粛要請や訪日外国人観光客の減少、更には同社の主要取引先である外食業界への休業要請等もあり、売上高が損益分岐点を下回る13,595百万円にとどまった。

損益面では、仕入価格及び物流費の大幅な上昇に対して、仕入ルートの変更や販売価格への反映等の対策が成果をあげていたが、上記のコロナ禍による売上減少の影響をカバーできなかった。最終損失が557百万円と経常損失を大きく上回ったのは、投資有価証券評価損の計上と繰延税金資産の取り崩しの影響による。

2-2 通期連結業績

|

19/3期 |

構成比 |

20/3期 |

構成比 |

前期比 |

期初予想 |

予想比 |

|

|

売上高 |

66,006 |

100.0% |

64,356 |

100.0% |

-2.5% |

69,500 |

-7.4% |

|

売上総利益 |

13,079 |

19.8% |

13,166 |

20.5% |

+0.6% |

– |

– |

|

販管費 |

12,856 |

19.5% |

13,222 |

20.5% |

+2.8% |

– |

– |

|

営業利益 |

223 |

0.3% |

-55 |

– |

– |

300 |

– |

|

経常利益 |

372 |

0.6% |

69 |

0.1% |

-81.2% |

400 |

-82.8% |

|

親会社株主帰属利益 |

209 |

0.4% |

-290 |

– |

– |

250 |

– |

* 単位:百万円

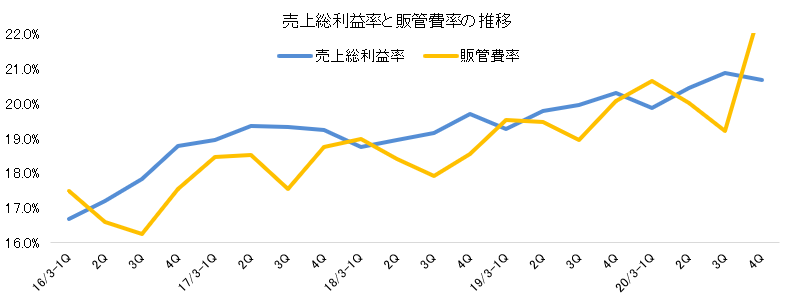

前期比2.5%の減収、同81.2%の経常減益

売上高は前期比2.5%減の64,356百万円。コロナ禍による第4四半期の売上の減少で、食材卸売事業の売上が同3.1%減少した他、食材製造事業の売上も同5.3%の増加にとどまった。

経常利益は同81.2%減の69百万円。仕入価格の上昇を代替商品の提案や販売価格への反映等の営業努力で売上総利益が同0.6%増加したものの、人件費・運賃の増加や、社内基幹システムの入替及びWindows10対応等の費用計上で販管費が同2.8%増加した。このため、55百万円の営業損失となったものの、受取利息・配当金や受取事務手数料等による営業外収益(234百万円)で吸収して69百万円の経常利益を確保した。ただ、投資有価証券評価損134百万円の計上や繰延税金資産の取り崩しの影響で最終損益は290百万円の損失となった。

配当は1株当たり6円の期末配当とした。

セグメント別売上高・利益

|

19/3期 |

構成比・利益率 |

20/3期 |

構成比・利益率 |

前期比 |

|

|

食材卸売事業 |

61,344 |

92.7% |

59,453 |

92.2% |

-3.1% |

|

食材製造事業 |

4,676 |

7.1% |

4,924 |

7.6% |

+5.3% |

|

不動産賃貸事業 |

148 |

0.2% |

140 |

0.2% |

-5.1% |

|

調整額 |

-162 |

– |

-161 |

– |

– |

|

連結売上高 |

66,006 |

100.0% |

64,356 |

100.0% |

-2.5% |

|

食材卸売事業 |

664 |

1.1% |

350 |

0.6% |

-47.3% |

|

食材製造事業 |

452 |

9.7% |

477 |

9.7% |

+5.5% |

|

不動産賃貸事業 |

114 |

77.0% |

103 |

73.6% |

-9.6% |

|

調整額 |

-1,007 |

– |

-987 |

– |

– |

|

連結営業利益 |

223 |

0.3% |

-55 |

– |

– |

* 単位:百万円

販管費の内訳

|

19/3期 |

構成比 |

20/3期 |

構成比 |

前期比 |

|

|

人件費 |

3,048 |

23.7% |

3,165 |

23.9% |

+3.8% |

|

運賃 |

5,423 |

42.2% |

5,556 |

42.0% |

+2.5% |

|

貸倒引当金繰入額 |

33 |

0.3% |

21 |

0.2% |

-36.4% |

|

賃借料 |

735 |

5.7% |

720 |

5.4% |

-2.0% |

|

減価償却費 |

121 |

0.9% |

155 |

1.2% |

+28.1% |

|

その他 |

3,491 |

27.2% |

3,601 |

27.2% |

+3.2% |

|

販管費 |

12,856 |

100.0% |

13,222 |

100.0% |

+2.8% |

* 単位:百万円

2-3 財政状態及びキャッシュ・フロー(CF)

財政状態

|

19年3月 |

20年3月 |

19年3月 |

20年3月 |

||

|

現預金 |

5,097 |

3,689 |

仕入債務 |

10,903 |

7,232 |

|

売上債権 |

7,679 |

5,039 |

短期有利子負債 |

1,257 |

1,734 |

|

たな卸資産 |

2,582 |

2,593 |

流動負債 |

14,267 |

10,619 |

|

流動資産 |

15,961 |

11,892 |

長期有利子負債 |

1,278 |

1,207 |

|

有形固定資産 |

2,411 |

2,417 |

固定負債 |

2,132 |

2,106 |

|

無形固定資産 |

434 |

476 |

純資産 |

6,165 |

5,335 |

|

投資その他 |

3,758 |

3,273 |

負債・純資産合計 |

22,564 |

18,060 |

|

固定資産 |

6,603 |

6,167 |

有利子負債合計 |

2,535 |

2,941 |

* 単位:百万円

期末総資産は前期末との比較で4,504百万円減の18,060百万円。借方では、現預金、売上債権、投資その他が減少した。現預金及び売上債権については期末が金融機関の休日だった影響を受けており、休日明けと共に売上債権の決済が進み、現預金が増加した。投資その他の減少は、3月の株価下落に伴う投資有価証券の評価減が要因。自己資本比率は29.5%となり、目標としている30%に、わずかに届かなかった(前期末27.2%)。

キャッシュ・フロー

|

19/3期 |

20/3期 |

前期比 |

||

|

営業キャッシュ・フロー(A) |

741 |

-1,141 |

-1,882 |

– |

|

投資キャッシュ・フロー(B) |

-526 |

-523 |

+3 |

– |

|

フリー・キャッシュ・フロー(A+B) |

215 |

-1,664 |

-1,879 |

– |

|

財務キャッシュ・フロー |

-164 |

243 |

+407 |

-248.2% |

|

現金及び現金同等物期末残高 |

4,542 |

3,103 |

-1,439 |

-31.7% |

* 単位:百万円

営業CFは期末が金融機関の休日に当たる影響を受けたため1,141百万円のマイナスとなったが、休日明けベースでは3億円の黒字。投資CFは有形・無形固定資産の取得等によるもので、財務CFは借入金の積み増しによる。

2-4 東京中央食品株式会社(東京都世田谷区、代表取締役社長 狩野憲彰)の持分法適用関連会社化

2020年4月1日付で、東京中央食品(株)の普通株式10,651株(自己株式を除く発行済株式総数の10.0%)を取得し、持分法適用関連会社とすることとした(2018年3月の業務資本提携で自己株式を除く発行済株式総数の10%を保有していたため、今回の取得で保有割合が20%になった)。

東京中央食品(株)は、病院や老人福祉施設向けの食材販売を中心とする 給食事業者向けの食材卸会社であり、栄養価・カロリーを考慮したメニュー提案及び提供食材の製造機能を有しており、子会社を通して老人福祉施設及び病院給食の受託業務も行っている。

(株)久世と東京中央食品(株)は、2018年3月に資本・業務提携契約を締結し、相互に株式を持ち合うと共に、いくつかの分科会を組織して業務提携のあり方を検討し、検討結果の一部を実行に移してきた。今回、資本・業務提携の強化により協力体制を一層充実させ、両社の事業規模の拡大と業務効率化につなげていく。業務提携では、両社相互の自主独立を尊重し対等で親密な協力関係構築を標榜しつつ、①両社の配送地域における物流業務の効率化及び配送地域の拡大、②顧客の相互紹介による業容拡大、③食品加工・製造業務における両社相互の製品供給による工場操業度の向上といった取り組みを進めていく。

3.2021年3月期業績予想

3-1 21/3期業績予想は未定

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、現段階において合理的に算定することが困難である、として21/3期の業績予想を未定とした。今後、業績予想の算定が可能となった段階で、配当予想と共に速やかに開示する考え。

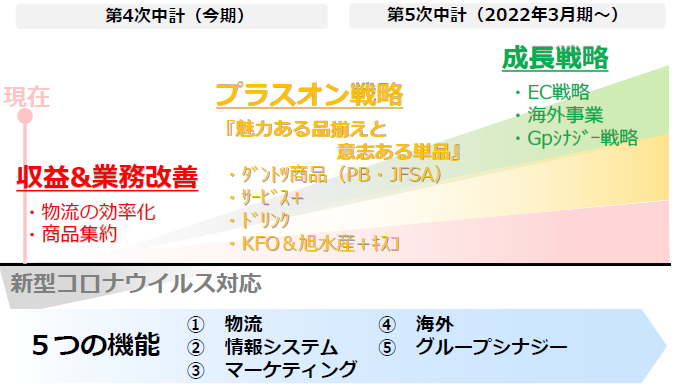

3-2 今後の外食産業の変化と同社の方向性

現在進行中の第4次中期経営計画(19/3期~21/3期)では、人手不足への対応と2020年の東京五輪後の景気の落ち込みを見据えて、物流体制のスリム化・効率化を念頭に内製化やセンターの統廃合を進めてきた。この成果で、20/3期は第3四半期まで業績が改善傾向にあったが、第4四半期にコロナ禍の影響を大きく受けた。

中期的な目標である売上高1,000億円の早期達成に向け、外食産業の変化に対応しつつ取り組みを進めていく考え。

今後の外食産業の変化

調理・喫食分離業態市場の拡大

同社の顧客は調理・喫食が一体となった業態が大半を占めているが、同社では、今後、調理・喫食の分離業態が拡大していくとみている。調理・喫食分離業態とは、例えば、デリバリー、ケータリング、仕出し、セントラルキッチン、宅食、通販、キット食材、キッチンカー、ゴーストレストラン等であり、認知度の向上に加え、コロナ禍も追い風となり、足元で利用が増えている。

ボーダレス化とネット活用

また、内食、中食、外食、通販といった飲食に関する業態の垣根が低くなり多様化が進んでいること(ボーダレス化)やネット活用(EC化)の広がりも、昨今の特徴である。スーパーで外食のメニューを扱ったり、外食で物販を行ったり、或いは飲食店のEC化等、実際にサービスを利用された方も少なくないと思われる。このため、食材卸各社は、ボーダレス化やEC化への対応を迫られている。

こうした外食産業の変化を踏まえて、現在、同社では、1st Stepとして、デリバリーやケータリングへの提案を強化しており、2nd Stepでは、通信販売とのコラボレーションにチャレンジしていく考え。

同社の方向性

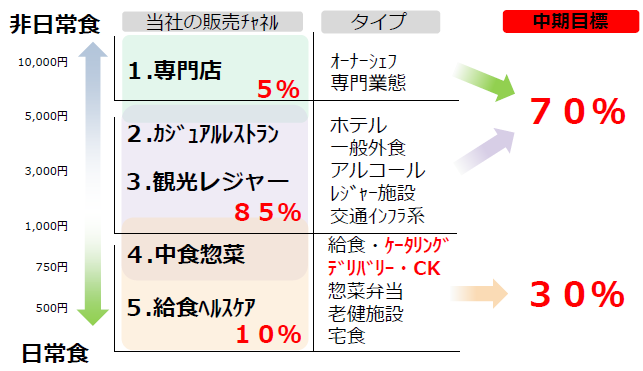

飲食産業の変化への対応

(同社資料より)

現在の同社の販売チャネル別売上構成比は、オーナーシェフや専門業態など客単価が5,000円を超えるような専門店が5%、客単価が概ね1,000~5,000円のカジュアルレストラン・観光レジャー(ホテル、一般外食、アルコール、レジャー施設、交通インフラ系等)が85%、客単価が1,000円未満の中食惣菜・給食ヘルスケアが10%。今後は「調理・喫食分離業態」市場の拡大を見据えて、専門店やカジュアルレストラン・観光レジャーを伸ばしつつ、中食惣菜・給食ヘルスケアの構成比を30%に引き上げるべく取り組みを進めていく。

第5次中期経営計画(22/3期~24/3期)に向けて

(同社資料より)

現在進行中の第4次中期経営計画(19/3期~21/3期)では、5つの機能(物流、情報システム、マーケティング、海外、グループシナジー)の強化を戦略として掲げ、足元では、新型コロナウイルス対応を進めつつ、物流の効率化と商品の集約による収益・業務改善に取り組んでいる。

コロナ禍の落ち着きが予想される21/3期下期以降は、アフターコロナの変化をとらえながら、プラスオンオン戦略をスタートさせる。メインディシュとなる、肉、魚、野菜については、品ぞろえが課題となり、現状では十分に提案できておらず、この面から既存顧客の深耕余地も大きいと考えている。このため、「魅力ある品揃えと意志ある単品」を念頭に、PB商品や2019年4月に加盟したJFSA(日本外食流通サービス協会)開発商品によるダントツ商品の育成、商品回りのサービスの提供、ドリンクの取り扱い、更には野菜・鮮魚子会社や食品製造子会社(KFO&旭水産+キスコ)とのコラボレーション等により、魅力ある商品による品揃えを強化し、インストアシェアを引き上げ、収益性を高めていく。

来期から始まる第5次中期経営計画では、引き続きプラスオン戦略を推進すると共に、EC戦略、海外事業、及びグループシナジー戦略を推進する。EC戦略では、リアル店舗を持ちながらEC展開を進める企業が増えているが、そこで必ず必要となるのが物流である。このため、既存の物流センター内にEC対応機能を構築・整備すると共に、常温、生鮮、チルド、冷凍、と異なるタイプの商品に対応できる強みを活かして取り扱いを拡大させていく。海外では、既に事業基盤を有する中国やニュージーランドでの事業拡大と共に、様々な食材をワンストップで扱うことができる強みを活かして、越境ECへの対応を含めて、EC戦略を進めていく。また、グループシナジーでは、全国から生鮮品が集まる豊洲に拠点を持つ旭水産(株)や(株)久世フレッシュ・ワンと加工食品に強みを持つ(株)久世との連携強化や、ソース・ブイヨン・スープ・調理食品のメーカー機能を有するキスコフーズ(株)と共にD2C市場の拡大を見据えた商品開発やマーケティング等の取り組みを進めていく。

4.今後の注目点

収益改善と業務改善の成果が顕在化しつつあっただけに20/3期は残念だった。21/3期の業績には不透明感があるが、緊急事態宣言が解除され飲食業界が動き出したため、同社の業績も最悪期を脱したものと思われる。ただ、コロナ前の水準への回復には時間を要し、また、大きな需要が期待されたオリンピックが延期となる中で、今後は、Withコロナ、そしてアフターコロナへと変化する消費活動や外食産業に対応していく必要がある。もっとも、外食産業において、Withコロナ・アフターコロナの流れは、調理・喫食分離業態の拡大やボーダレス化・EC活用の流れと軌を一にするところがあり、今後の同社の進む方向と合致する。様々な食材をワンストップで扱うことができる強みと機動力があり業務効率の改善が進む自社物流センターを有する強みを活かして、既存顧客の深耕も含めて、ピンチをチャンスに変えることができるか、今後の展開に注目していきたい。

<参考:持続的成長への取り組み>

持続的な成長の実現とSDGsの達成に向け、「食品ロスの削減」、「教育・福祉」、そして「環境への対応」について、取り組みを進めている。

「食品ロスの削減」

| 賞味期限切れによる廃棄削減 | 各センターの在庫管理を徹底し、賞味期限切れによる商品の廃棄削減に努めている。 |

|

||

| 児童施設への食材提供 | 1人で夕食を食べている子供や、支援の必要な家庭の子供とその保護者に、健康で安全な食事を提供する「こども食堂」へ同社のオリジナル商品を提供している。 |

|

|

|

「教育・福祉」

| 資格支援制度の充実 | 食に関する資格はもちろん、自己啓発の一環として資格取得を目指す社員を支援している。特に販売を強化しているコーヒー分野ではコーヒーインスラクターの資格取得を目指す社員を対象に社内勉強会を開催している。 |

|

|

| パラリンアート支援 | パラリンアートの賛助会員として、障がい者アーティストの経済的自立の支援を行っている。また、多くの方の目に触れることができるよう、同社の商談室に作品を展示している。 |

|

|

| がん研究会への支援 | がん研究・医療の推進に貢献するべく、本社に設置している自動販売機の売上の一部をがん研究会に寄付している。 |

|

|

| 各種勉強会・研修の実施 | 商品知識向上のための勉強会や、営業の成功事例を共有する発表会等を定期的に開催している。また、食の現場視察として取引メーカーの工場視察や株主優待米の稲刈り・田植え研修等も実施している。 |

|

|

| 中高生の企業訪問受け入れ | 中高生の課外学習等で実施している企業訪問に毎年対応しており、同社の業界や会社の取り組み等に理解を深めてもらう機会となっている。 |

|

「環境への対応」

| 自社企画輸入商品の開発 | 担当バイヤーが直接現地に赴き、仕入ルートや労働環境を含めて確認・視察しながら輸入商品の開発を行っている。 |

|

|

| PB商品の少量パッケージ化 | 自社開発のPB商品は1kg等の大容量だけでなく、500g等の規格商品のラインナップを増やしている。また、短時間で解凍できる冷凍デザート商品等、必要な時に必要量だけ使用できる商品を取り揃え、外食産業のロス削減に貢献している。 |

|

|

| 海のエコラベル | 同社はCoC認証を取得済みである。CoC認証とはMSC認証(天然の水産資源への認証〈海のエコラベル〉)やASC認証(養殖業の認証)を取得した水産物を適切に加工流通させるための認証(トレーサビリティを確保するための仕組み)。

同社で扱う水産品はトレーサビリティを確保しており、地球温暖化防止や地球環境保全に努めている。 |

|

<参考:コーポレート・ガバナンスについて>

◎組織形態及び取締役、監査役の構成

| 組織形態 | 監査役設置会社 |

| 取締役 | 5名、うち社外1名 |

| 監査役 | 4名、うち社外2名 |

◎コーポレート・ガバナンス報告書(更新日:2020年6月25日)

基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスの考え方は、経営理念を基本としております。

| 経営理念 | 私達は、明るい信頼される会社にします。

私達は、お客様の立場に立ち、最高の商品とサービスを提供します。 私達は、絶えず革新に挑戦し、たくましい会社にします。 私達は、お客様、お取引先の繁栄と株主、社員の幸福に貢献します。 私達は、そのために会社の成長と発展を果たします。

|

これらの考え方に基づき、当社は企業目的を達成し、企業価値を向上させるために経営の有効性と効率化を高め、変化する経営環境に対して迅速な意思決定や、意思決定に基づく機動性の向上を図っていく必要があると考えております。また、経営の健全性を高めるために、経営の監視機能として、内部統制システム構築による自主点検と内部監査による法令遵守(コンプライアンス)チェックがますます重要性を増してきていると認識しております。その上で、安定的な企業活動を継続していくために、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。

<コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由>

【基本原則1 株主の権利の平等性の確保】

当社は常に株主の権利が実質的に確保されるように適切に対応していくとともに、株主総会の集中日を避けての実施や、情報の適宜開示により株主がその権利を適切に行使できる環境作りに努めております。今後もこの考え方に則り、株主総会招集通知の早期発送やWEB開示の検討を進めるとともに、少数株主にも配慮して株主の実質的な平等性の確保を図ってまいります。

【基本原則2 株主以外のステークホルダーとの適切な協働】

当社には「経営理念」、社員の行動基準である「KUZE WAY」、「食品安全方針」とグループの品質保証の仕組み「久世クオス」があり、これらの考え方をベースに様々なステークホルダーの要望に応えるべく活動しております。当社取締役会は、当社の活動が経営理念をはじめとするこれらの考え方に合致しているかを監督し、それが実践されるような企業文化を形成するよう代表取締役を中心に対応しております。

【基本原則3 適切な情報開示と透明性の確保】

当社は情報開示担当役員責任の下、経営企画室が中心となって決算情報・経営戦略・経営課題あるいはリスクやガバナンスの状況、報告のための決算説明会や個人投資家説明会を実施しており、非財務情報については当社WEBサイトを通じて積極的に提供するよう努めております。当社取締役会は、こうした情報提供が受け手であるステークホルダーの皆様にとって有益・有用であるよう監督・指導にあたります。

【基本原則4 取締役会等の責務】

当社では取締役会は株主の為に諸施策を示し実行していく最高機関と考えております。当社は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能するよう独立性を有する社外取締役が取締役会に出席しております。さらに経営監視機能の強化を図るため、社内監査役1名と社外監査役2名の計3名体制で監査役会を組織して監査役相互の情報交換を緊密にするとともに、監査役も取締役会に出席し適宜、意見の表明を行っており、健全性かつ透明性の高い経営を維持する体制になっております。

【基本原則5 株主との対話】

当社では株主総会の場以外でも株主との対話の場は必要と考えております。そこで、個人投資家説明会や個別ミーティング等を通じ投資家とのコミュニケーションづくりにも取り組んでおりますが、特定のステークホルダーとの対話については、その都度状況に応じて合理的な配慮の中で対応してまいります。以上の通り、当社は基本原則すべてについて実施しております。