栄研化学(4549) 通常の成長曲線に戻る見込み

納富 継宣 社長 |

栄研化学株式会社(4549) |

|

会社情報

|

市場 |

東証プライム市場 |

|

業種 |

医薬品(製造販売業) |

|

代表取締役社長 |

納富 継宣 |

|

所在地 |

東京都台東区台東4-19-9 山口ビル7 |

|

決算月 |

3月末日 |

|

HP |

株式情報

|

株価 |

発行済株式数(期末) |

時価総額 |

ROE(実) |

売買単位 |

|

|

2,146円 |

40,041,438株 |

85,928百万円 |

5.6% |

100株 |

|

|

DPS(予) |

配当利回り(予) |

EPS(予) |

PER(予) |

BPS(実) |

PBR(実) |

|

53.00円 |

2.5% |

129.49円 |

16.6倍 |

1,318.38円 |

1.6倍 |

*株価は5/20終値。各数値は24年3月期決算短信より。

業績推移

|

決算期 |

売上高 |

営業利益 |

経常利益 |

当期純利益 |

EPS |

DPS |

|

2021年3月(実) |

38,667 |

6,612 |

6,808 |

5,044 |

136.65 |

41.00 |

|

2022年3月(実) |

42,996 |

8,387 |

8,508 |

6,218 |

168.28 |

51.00 |

|

2023年3月(実) |

43,271 |

7,457 |

7,568 |

5,736 |

155.17 |

51.00 |

|

2024年3月(実) |

40,052 |

3,377 |

3,568 |

2,634 |

71.69 |

51.00 |

|

2025年3月(予) |

43,100 |

5,660 |

5,620 |

4,480 |

129.49 |

53.00 |

*単位:円、百万円。当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益。

栄研化学株式会社の2024年3月期決算概要などをご紹介致します。

目次

今回のポイント

1.会社概要

2.2024年3月期決算概要

3.2025年3月期業績予想

4.納富社長に聞く

5.今後の注目点

<参考1:「EIKEN ROAD MAP 2030」と新中期経営計画>

<参考2:コーポレートガバナンスについて>

今回のポイント

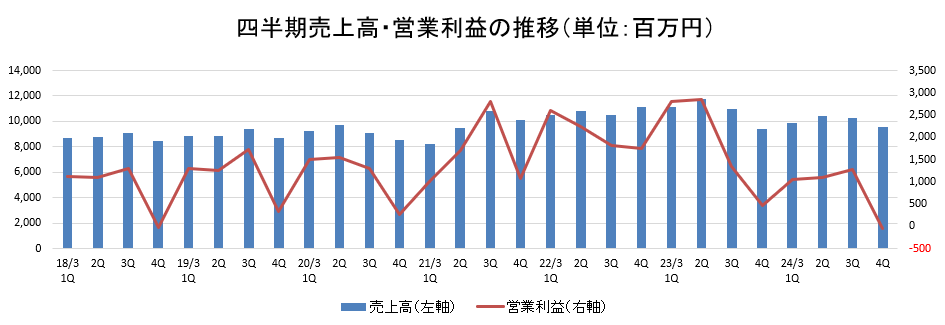

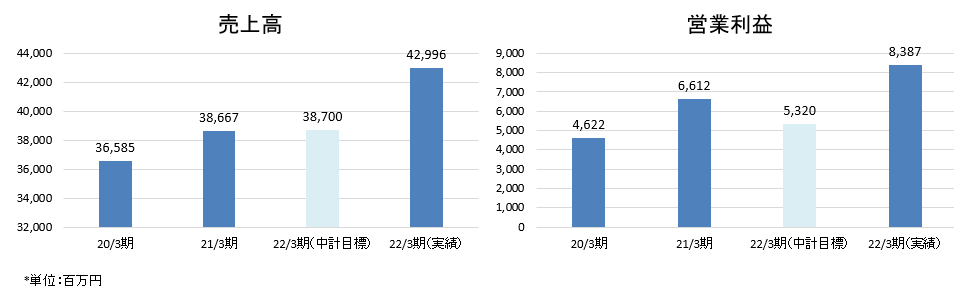

- 24年3月の売上高は前期比7.4%減の400億円。海外はコロナ禍からの回復で増収も、国内では新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類移行により遺伝子検査需要が減少し、LAMP法を用いた新型コロナウイルス遺伝子検査試薬の売上が大きく減少した。営業利益は同54.7%減の33億円。高利益品目である新型コロナ検査試薬の売上減やLAMP法の特許料収入の減少などプロダクトミックスの変化に伴う粗利益率の低下と売上総利益減に加え、営業活動活発化に伴う経費、新研究棟稼働による償却費や委託研究費など販管費が同2.3%増加した。高収益の新型コロナ遺伝子試薬の需要が減少したこと、コロナ禍明けに正常化へ向かうと想定していた検査事業で一部回復が遅延したこと、円安や原油高による原材料調達などのコストの上昇を要因に、24年1月に発表した修正予想を下回った。

- 中期経営計画の最終年度となる25年3月期の売上高は前期比7.6%増の431億円、営業利益は同67.6%増の56億円の予想。前期のコロナ関連売上高減少の影響はなくなり、通常の成長曲線に戻ると見ている。プロダクトミックスの変化に加え、生産工程の改善もあり粗利率は前期比3.8ポイント上昇。販管費の増加を吸収し、大幅な増益を計画している。安定的継続的な配当を行う基本方針の下、配当は53.00円/株を予定。予想配当性向は40.9%。

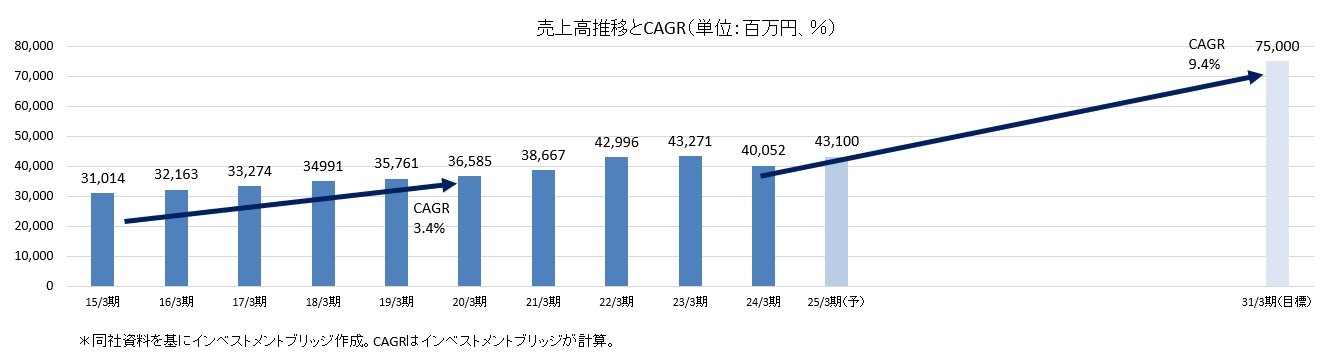

- 同社では、25年3月期以降はここ数期のコロナ禍による大きな上下への変動も少なくなり、従来の成長路線に戻ると考えている。コロナ禍前、15年3月期から20年3月期まで5年間の売上高のCAGRは4%程度であったが、24年3月期から31年3月期の7年間のCAGRは9.4%と予想しており、コロナ禍前を上回る成長率となる。海外市場の開拓が着実に進む中、会社側が課題と認識している資本収益性改善とともにトップラインの拡大にも期待したい。

1.会社概要

臨床検査の内、免疫血清検査、微生物検査、生化学検査、尿検査、遺伝子検査など、人体から採取した試料(検体)を調べる臨床検査薬の総合メーカー。検査機器の開発・販売も行っている。

国内シェア60%以上の便潜血検査を始め、尿検査や微生物検査など他社にはない独自技術・ノウハウを利用した高シェア製品多数。また独自開発の遺伝子増幅技術「LAMP法」は世界的に高い評価を得ている。便潜血検査、尿検査とLAMP法などの独自技術を武器にグローバル企業への成長を目指している。

【1-1 沿革】

1939年、興亜化学工業(株)として創立し、家畜臓器を原料とした栄養食品および医薬品の製造販売を開始し、1949年には日本で初めて細菌検査用粉末培地(SS寒天培地)の製品化に成功。1961年に臨床検査部門を開設し、臨床検査薬の研究開発を開始した。

1989年には便潜血検査において世界初の全自動分析装置「OC-センサー」を発売。同分野における現在の圧倒的なポジショニング構築につながっていく。

その後も、尿検査用試薬や微生物検査用試薬など事業ドメインを拡大するとともに、1998年に新規遺伝子増幅技術LAMP法を開発。従来の検査法に比べ簡易・迅速・精確なLAMP法を用いた各種製品を上市している。

2005年には「FIND(Foundation for Innovative New Diagnostics)」とLAMP法を利用した結核の遺伝子迅速検査法の共同開発契約を締結したことを皮切りに、マラリア、HIV等の検査に関する共同開発を進める。

全世界で感染拡大が進む新型コロナウイルスに対しても、2020年3月にLAMP法を利用した新型コロナウイルス検出用試薬を発売した。

*LAMP法、FINDについては「1-6 特徴と強み④LAMP法の優位性」を参照

【1-2 経営理念】

*経営理念:「ヘルスケアを通じて人々の健康を守ります。」

*経営ビジョン:「EIKENグループは、人々の健康を守るために、検査のパイオニアとしてお客様に信頼される製品サービスを提供し、企業価値の向上を図ります。」

*モットー:「品質で信頼され、技術で発展する“EIKEN”」

これらを中心に各ステークホルダーへの考え方として、EIKEN WAYを策定している。

(同社資料より)

【1-3 市場環境】

<国内市場>

臨床検査薬市場は、新型コロナウイルス検査薬関連の売上増の影響もあるが、2022年度で約6,987億円、研究用試薬と検査用機器を含めると約1兆475億円(一般社団法人日本臨床検査薬協会調査。栄研化学提供データ)となっている。行政は増大している医療費を抑制するために特定健診(メタボ健診)やがん検診の受診率向上やOTC検査薬(薬局で購入できる検査薬)の規制緩和といった予防医療に力を入れており、今後、高齢化の進展と共に臨床検査数(検体数)の増加が見込まれる。

一方でマイナス面としては、価格競争による単価の低下、診療報酬改定(引き下げ)及び長期的には少子化による人口減少がある。ただ、診療報酬改定の対象である保険(検体検査実施料)の推移を見ると、1997年から2006年までの期間に約4割引き下げられたものの、その後はほぼ横ばいないし微減となっている(2022年度検体検査実施料 -1.14%)。これは同社を含めた業界全体として予防、検査の重要性を働きかけた結果という事で、新型コロナの影響を除けば中期的には国内市場は年率2%程度の微増傾向が続くと思われる。

前述の協会会員140(2022年4月時点)の内メーカーは約80社で、売上100億円以上の企業は15社程度となっており、大多数は中堅・中小企業という構造。臨床検査は検査項目が多岐にわたっているため企業ごとに得意とする分野が異なり、企業間での棲み分けが出来ている。そのため、他社から原料・製品を仕入れて製造・販売するといった業務提携が多く見られる。また、そうした棲み分けが出来ている中、市場は小幅ながらも拡大しているため、明確な淘汰は現在のところ起きていないということだ。

<海外市場>

2021年の世界の検体検査薬・機器市場は約982億USDといわれており、地域別構成比は米国39.8%、欧州28.0%、アジア22.9%などとなっている。(Markets and Markets「In Vitro Diagnostics Market」栄研化学提供)

市場規模自体が国内市場の10倍超と巨大であると同時に、先進国では高齢化の進展に伴う検査数の増加、また新興国においては経済成長、所得増加に伴う医療ニーズの拡大などにより、年率3%以上と国内市場を大きく上回る成長が見込まれるため、国内企業は積極的にグローバル化を進めている。

ただ、グローバル市場においては、ロシュ、アボット、シーメンス、ダナハなど世界的大企業がメインプレーヤーとなっており、日本企業が競争に勝ち抜くためには独自性のある製品・システムの開発など競争力強化が不可欠である。

<便潜血検査市場>

世界的な老年人口の増加や、がん有病率の上昇を背景に、がん診断関連の世界市場規模は拡大しており、がん診断市場は約1,243億ドル、うち大腸がん診断市場は約163億ドルで、便潜血検査市場は約1.7億ドル。

「コロナによる非接触検査のFIT普及加速」「内視鏡医師不足に伴う検査キャパシティ不足」「FITの医療経済性の高さへの評価」「新興国における健診(検診)の重要性認識向上」などを要因に、年率8.6%で成長し、2030年には3.2億ドルまで拡大すると見られている。

大腸スクリーニング検査を全世界46か国で展開し、既に世界で約7割のシェアを有する同社では、「検診受診率の向上」「検査精度の向上」「新規スクリーニングの獲得」などの拡大戦略を推進するとともに、「大腸がんによる死亡リスク減少」「早期治療による医療費の抑制」「QOLの向上・健康寿命の延伸」といった価値創造により企業の社会的な存在意義を高めていく。

「検診受診率の向上」「検査精度の向上」には、これまでに蓄積されたノウハウと新たに発明した技術を応用し、ヘモグロビンの安定性を向上させ、さらに組成の工夫によりカルプロテクチンの安定化も実現した新採便緩衝液や、FIT+(同じ採便容器の検体を用いた便中遺伝子検査による高精度な検査技術の開発)が大きく寄与する。

便潜血検査(FIT)の実績・圧倒的シェアを活かし、国際標準化・新技術で付加価値を高め、新たな顧客を獲得する考えだ。

【1-4 事業内容】

1.臨床検査とは

臨床検査には、レントゲン、CT、MRI、心電図、超音波など、医療機器を使用して体を直接調べる「生体検査」と、患者から採取した血液、尿・便、細胞などの生体試料(検体)を調べる「検体検査」がある。

同社が取り扱う臨床検査薬とは、検体検査に使用する試薬の事で、例えば感染症の検査や便に含まれる微量の血液の測定など、病気の診断をサポートするもの。これら試薬の大部分は体外診断用医薬品と呼ばれ、医薬品医療機器等法の規制を受け、試薬メーカーなどがPMDA(医薬品医療機器総合機構)に対し申請し、認可を受けたものである。ユーザーは、病院、医院、診療所、受託を受けて検査を行う検査センター、健診センター、保健所、衛生検査所など。

2.主力製品

主として以下の各検査用試薬や測定装置を製造・販売している。

同社は幅広い検査薬を取り扱うために、自社製品に加え他社製品の仕入販売も行っている。

主要な自社製品は、便潜血検査用試薬、微生物検査用試薬、免疫血清検査用試薬、尿検査用試薬、遺伝子検査用試薬など。自社製品と他社製品の売上比率は約60:40。粗利率は自社製品が約55%、他社製品が約35%。

|

製品名 |

売上高 |

売上構成比 |

|

便潜血検査用試薬 |

12,315 |

30.8% |

|

免疫血清検査用試薬(便潜血検査を除く) |

9,394 |

23.5% |

|

尿検査用試薬 |

4,401 |

11.0% |

|

微生物検査用試薬 |

4,312 |

10.8% |

|

生化学検査用試薬 |

575 |

1.4% |

|

器具・食品環境関連培地 |

1,961 |

4.9% |

|

遺伝子(LAMP法)関連(機器含む) |

2,625 |

6.6% |

|

医療機器関連(遺伝子関連機器を除く) |

4,464 |

11.2% |

|

売上高合計 |

40,052 |

100.0% |

*2024年3月期実績。単位:百万円

便潜血検査用試薬

大腸がんのスクリーニング検査として糞便中ヒトヘモグロビンを特異的に検出・測定する便潜血検査用試薬・採便容器を主力製品とし、グローバルに販売している。

免疫血清検査用試薬(便潜血検査を除く)

リウマチや炎症性疾患の診断及び胃がんリスク層別化検査(ABC分類)に使用する汎用自動分析装置用試薬「LZテスト‘栄研’」を始め、各種検査用試薬の開発、製造、販売を行っている。また東ソー(株)から、全自動エンザイムイムノアッセイ装置用試薬及び自動グリコヘモグロビン分析装置用試薬を導入・販売している。

尿検査用試薬

尿中の潜血、たんぱく質、ブドウ糖など多項目の検査が行える尿検査用試験紙「ウロペーパーⅢ‘栄研’」、全自動尿分析装置用には専用試験紙の「ウロペーパーαⅢ‘栄研’」などを開発・製造・販売している。

また、海外については、2017年よりシスメックスと業務提携し、販売を行っている。

微生物検査用試薬

同社は創立以来、感染症及び食中毒の予防を目的とし、生体試料や食品・環境の微生物検査用試薬を開発してきた。現在では、各種細菌検査用培地(増菌用培地、分離用培地、生物学的性状検査用培地、同定検査用培地)、薬剤感受性検査用試薬、迅速検査試薬など、微生物感染症の診断・治療に有用な各種検査用試薬を開発・製造・販売している。

生化学検査用試薬

生活習慣病との関連性が注目されている検査項目を中心に、血清や尿を検体とし生体成分を測定・分析する「エクディアXL ‘栄研’」シリーズなど、生化学検査用自動分析装置に対応する各種検査用試薬を開発・製造・販売している。

器具・食品環境関連培地

食中毒原因微生物の検査などの食品微生物検査用試薬や作業環境の汚染実態などを把握できる環境微生物検査用試薬及び検査用器具・器材の販売を行っている。

遺伝子(LAMP法)関連

同社は1998年、新規遺伝子増幅技術LAMP法を独自開発し、このLAMP法を利用した遺伝子検査用試薬を開発・製造・販売している。このLAMP法は、「簡易、迅速、精確」という特徴を有しており、今後の国内及びグローバル展開のための大きな武器となっている。(詳細は後述)

医療機器

各種自動分析装置を販売している。自社試薬を使用する専用装置は製造委託を行っている。便潜血測定装置「OCセンサー」は1989年の発売以来、技術革新と品質向上を重ねている。また、独自技術である画像処理システムを使用した尿自動分析装置「US」、臨床検査分野で世界初となる全自動生物化学発光免疫測定装置「BLEIA-1200」、LAMP法リアルタイム濁度測定装置「LoopampEXIA」などを取り揃えている。

3.販売体制

国内の販売体制は10営業部。学術部門が販売促進の支援を行っている。

2024年3月期の全従業員757名(連結)中、約350名が営業部門。

ユーザーである病院など医療機関向けチャネルに関する直接の販売先は医療系卸会社で、殆ど全ての卸会社と取引を行っている。

海外販売においては、基本的に1か国・1代理店体制をとっており、販売とメンテナンスを委託しており、本社の海外事業室が管理している。輸出先は約40ヵ国。米国、ドイツ、イタリア、スペイン、イングランド、フランス、オーストラリア、韓国、台湾が海外売上の大半を占めている。アムステルダム(オランダ)に欧州支店を有し、中国に関しては連結子会社「栄研生物科技(中国)有限公司」での生産・販売体制の強化を行う他、中国事業室を設置しビジネス拡大を図っている。2023年11月には米国現地法人を設立し、直販体制の構築にも取り組んでいく考えだ。

2024年3月期の海外売上高は101億15百万円と初めて100億円台に達した。うち便潜血検査用試薬は59億72百万円。

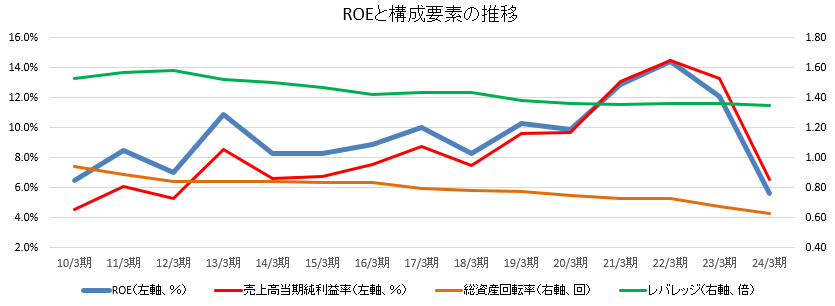

【1-5 ROE分析】

*単位:%、回、倍

24/3期のROEは売上高当期純利益率の低下を主要因に、一般的に日本企業が目標とすべきとされる8%を下回った。今期予想の売上高当期純利益率は10.4%。他の2要因が同水準であれば25/3期のROEは8%台を回復しよう。継続的なROEの上昇・水準維持のためには、高付加価値製品の開発、新規事業・新規市場の創出及び原価率及び販管費率の低減による利益率及び生産性向上に加え、10年間で0.2ポイント低下している総資産回転率の改善も欠かせない。

【1-6 特徴と強み】

①高シェアの製品群

便潜血検査用試薬の国内シェアは64%でトップであるほか、尿検査用試薬で約29%(1位)、微生物検査用試薬で約14%(4位)等と他社にはない独自技術・ノウハウを利用した多くの自社製品において高いシェアを有している。同社が便潜血検査用試薬で高いシェアを獲得することができた背景としては、1987年に発売した目視判定法用の便潜血検査用試薬「OC-ヘモディア」が、競合品に比べユーザーニーズに合致した製品であったこと、1989年には測定原理に免疫法(ラテックス凝集法)を採用し世界初の全自動分析装置「OC-センサー」を発売したことがある。

また、便潜血検査は1992年に老人保健法の改正が行われ、大腸がん検診のスクリーニング検査法として公費で受診が可能(受診者負担が無料)になったのをきっかけに、普及が加速し競争が激しくなったが、同社は、機能を一新した「OC-センサーneo」を2001年に発売し、シェアを拡大してきた。

(同社資料より)

便潜血検査に関してはこの特徴を活かして海外展開を進めている。

日本で実施されている免疫法は、ヒトの血液のみに反応する試薬となっており、また、自動化装置による大量処理が可能である。

一方海外では化学法による古いタイプの試薬が使用されており、精度面に課題がある。2011年になりようやく欧州の検診ガイドラインで免疫法による自動装置測定が推奨され、大きな市場の変化が現れ始めた。

また、市場が最も大きいアメリカでも化学法が主流であるが、徐々に免疫法へのシフトが始まっており、USPSTF(米国予防医療特別委員会)の大腸がんスクリーニングに関する新ガイドラインが2016年6月に発行されたが、その中で従来の化学法ではなく免疫法が優れていると指摘されたことに加え、同社の便潜血検査製品『the OC FIT-CHEK family of FITs』が、高い感受性と特異性で最高の検査パフォーマンスを有していると評価された。さらにアジア、南米の先進国・新興国には未開拓な大きな市場が控えている。

便潜血検査市場は、ニッチな市場であるため、いち早く免疫法を開始した日本企業の技術が最も進んでおり、同社の試薬・装置がグローバルスタンダードとなっている。

②研究開発に注力

研究開発型企業として独自性のある技術の研究開発と、それをベースとした顧客ニーズに対応したオリジナル製品の開発に注力している。研究開発要員は約160名。

顧客の要望は医療のクオリティ向上。具体的には、高感度・高品質による疾患の鑑別精度の向上、検出率の改善といった点が挙げられる。加えて、使用法が簡便であれば医療従事者の負荷軽減につながるため、そうしたニーズへの対応も重要なポイントとなっている。

同社には、1939年の創業以来培ってきた試薬製造の独自技術が蓄積されており、またその試薬の性能を有効に活用するための装置に関しても、便潜血検査用装置や尿自動分析装置、生物化学発光免疫測定装置(BLEIA法)、遺伝子検査などで他社にはない独自技術が用いられている。

③アライアンス戦略による多品種・多分野展開

臨床検査薬はその対象、項目が多岐にわたり、開発・製造・販売のすべてを自社で手掛けることは困難である。同業他社の多くは自社の得意な技術・製品に絞っているが、同社は臨床検査薬の総合メーカーとして、収益構造の安定化をめざし、アライアンス戦略を通じて自社の有する強みの拡大、機能の補完、新技術の取得といったシナジー効果を追求しつつ、広範に取扱製品を揃え、医療機関を始めとした顧客、ユーザーのニーズに対応している。

多品種・多分野に展開しているもう一つの理由としては、経営理念「ヘルスケアを通じて人々の健康を守ります。」にあるように、国民の健康を守るという責務を達成するためには、幅広い臨床検査に対応することが企業としての社会的責任であるとの想いも根底にある。

④「LAMP法」の優位性

遺伝子検査の中の過程の一つである遺伝子増幅プロセスにおける現在の主流技術は「PCR法」と呼ばれるもの。これに対し同社は1998年「LAMP法」という独自技術を開発した。

「LAMP法」はPCR法と比較して、以下の様な優れた特徴を持ち、簡易で迅速に特異性の極めて高い遺伝子検査を行うことが出来るものである。

| 簡易 |

一定温度で増幅反応が進む。(PCR法は増幅に温度変化が必要) |

| 迅速 |

増幅効率が高く30~60分で検出可能。(一般的なPCR法は2~3時間)。 |

| 精確 |

特異性が極めて高い。 |

現在、医療分野では、感染症検査である新型コロナウイルスや結核、マイコプラズマ(真正細菌の一属で、肺炎の原因となることもある。)、レジオネラ、百日咳等の検査に使われている。

同社はLAMP法の地位確立のため感染症検査に注力すると同時に、LAMP法の普及・認知度向上のために、畜産・水産、食品・環境など医療以外の分野での利用を推進しており、実際にLAMP法に基づく製品は2002年以降次々と実現している。

また同様の目的から、LAMP法陣営構築のために外部に対し積極的なライセンス許諾を行っている。

LAMP法を世界的に普及させるための中心的な取り組みの一つが、「FIND」とのアライアンスである。

「FIND」は「Foundation for Innovative New Diagnostics」のことで、2003年5月に開催された国連の世界保健会議の場で設立されたスイス政府認可の非営利財団。当初5年間、Bill & Melinda Gates Foundationからの助成金を受けて活動を本格化している。途上国における感染症撲滅のために、手頃な価格で、取り扱い易く、先進的な検査・診断方法を開発・導入する事を活動の目的としている。

FINDでは対象とする感染症として、結核、マラリア、アフリカ睡眠病などを挙げているが、このうち結核については途上国で実施されている顕微鏡検査(塗沫検査)よりも精度を向上させることを目的として、LAMP法による結核検査の共同研究が同社とFINDによって2005年7月より開始された。

途上国の現場でも利用できるように、前処理工程の簡略化(PURE法)、試薬保存方法の改良(室温保存)、装置の簡略化など、PCR法では実現できない改良が加えられた(TB-LAMP)。LAMP法を利用したこの製品は2011年に日本で既に販売となっている。その後、WHO(World Health Organization、世界保健機関)の推奨獲得のために、途上国14ヵ国での評価試験を終了し、WHOに資料を提出していたが、2016年8月、顕微鏡検査に代わる、あるいは顕微鏡検査を補強する検査としてWHOの推奨を取得することができた。

WHOが2017年11月に発表した世界の結核に関する報告書によれば、2016年の世界202カ国における結核の罹患患者数は1,040万人で、2014年の960万人から80万人増加し、死亡者数は170万人で、2014年の150万人から20万人増加したという。そのほとんどが未診断例や未治療例と見られ、「診断や治療へのアクセスが整備されていない国での対策強化が必要」としており、TB-LAMPの普及、浸透はこうした問題解決に大きく貢献するものと同社では考えている。

加えて、結核以外にも前述の疾病のほか、リーシュマニア症及びシャーガス病といったNTDs(顧みられない熱帯病)の検査薬に関して、FINDと共同開発を進めている。

同社ではLAMP法を利用した次世代の小型全自動遺伝子検査装置および多項目検査チップによる検査システム「Simprova(シンプローバ)」を開発した。ただ、装置の海外製造委託先における供給面の課題等から、製造を国内に変更し、一部見直しを進めていたため販売に至っていなかったが、ようやく完成し現在生産準備に入っている。25年3月期上期中の発売開始を予定している。

本装置は、検体前処理(核酸抽出・精製)から増幅・検出までを全自動で行え、従来の高純度な核酸抽出・精製を行う装置と増幅・検出装置で合わせて2時間以上を要していた操作時間を、LAMP法の特徴を活かした独自プロトコルの開発により、1時間以内に短縮することが可能。まず、呼吸器感染症パネルの発売を開始、次いで抗酸菌症パネル、呼吸器ウイルスパネルの発売を予定し、順次検査項目を拡大する。

同社では、「Simprova(シンプローバ)」はLAMP法の普及を加速させるとともに、新たな市場を構築していく中でグローバルスタンダードとしての地位を確立させるものと期待している。

*遺伝子増幅法

遺伝子検査では、検体に含まれる目的の遺伝子量が極めてわずかなため、遺伝子を検出するためにはまず目的とする遺伝子を増幅させなければならず、遺伝子検査において最も重要なポイントが遺伝子増幅となる。

*アフリカ睡眠病

熱帯アフリカの風土病で、トリパノソーマという原虫がヒトに感染して引き起こす重大な熱帯病。ツェツェバエが媒介する。ヒトの血液中のトリパノソーマがツェツェバエに吸血され、その体内で発育、増殖し2~5週で終末トリパノソーマ型となって次の感染源となる。高熱、頭痛、嘔吐などをきたし、ひたすら眠るようになる。食事が摂れなくなるので痩せ、全身衰弱となり、多くは合併症を引き起こして死亡する。

*リーシュマニア症

リーシュマニアという原虫の感染によって引き起こされ、黒熱病といわれる内臓リーシュマニア症、皮膚と粘膜をおかすブラジルリーシュマニア症、皮膚をおかす熱帯リーシュマニア症があり、いずれも吸血昆虫、とくにサシチョウバエが媒介する。内臓リーシュマニア症は約3か月の潜伏期の後、高熱、発汗や下痢が生じ、1か月ぐらいすると肝臓と脾臓が腫れ、貧血が進み、放置すると衰弱し、半年から2年で死亡することもある。

*シャーガス病

米国南部や中南米において哺乳類吸血性であるオオサシガメ亜科のサシガメを媒介とする感染症。すぐには発病せず、一般的に30年ほどの潜伏期間がある。リンパ節、肝臓、脾臓などの腫脹、筋肉痛、心筋炎、心肥大、脳脊髄炎、心臓障害といった症状をもたらす。

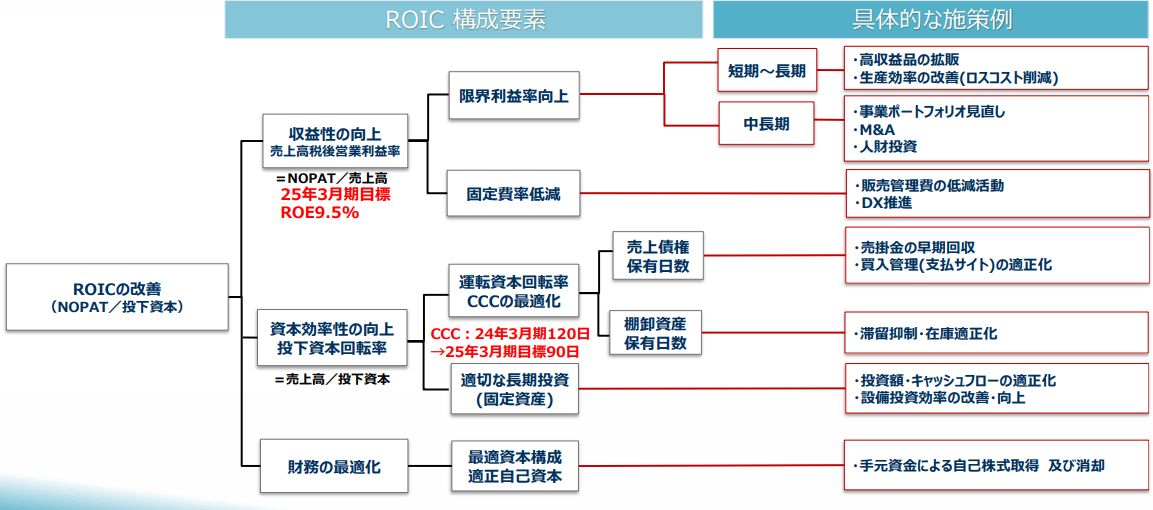

【1-7 資本コストや

株価を意識した経営への対応】

(1)現状分析

【1-5 ROE分析】で見られるように、同社のROEは前期まで8%以上を維持していたが、24年3月期はセールスミックスの変化により利益が減少して売上高当期純利益率が低下、ROEは5.6%と大きく下落した。

こうした状況を受け、PBRが1倍台前半まで低下した現状を踏まえ、現状評価を行い改善に向けた方針、具体的な取り組み等について取締役会にて協議を実施している。

(2)取り組み

①資本収益性の向上

財務健全性や事業成長性を総合的に判断した上で、「更なる企業価値の創造」を実現するため、資本収益性並びに現状のバランスシートの改善に向けた資本政策を実行する。

(同社資料より)

②株主還元

株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としている。連結配当性向30%以上を目標としている。

24年3月期は大幅減益ながらも配当は51円/株と前年水準を維持したため、配当性向は71.1%であった。25年3月期は2円増配し53円/株、配当性向40.9%を予想している。

自己株式取得については、24年3月期は46億円を実施。中期経営計画最終年度の25年3月期においても、株価や資本効率性指標の推移を踏まえ、機動的な自己株式取得を検討する。

③キャッシュ・アロケーション

25年3月期は、営業CFと余剰資金を原資に、前述の株主還元のほか、成長投資として研究開発投資を実施。

設備投資としては、野木事業所における新製造棟の建設(総額65億円、25年3月期の支払予定額43億円)、環境対策関連、海外拠点設立準備などを予定している。

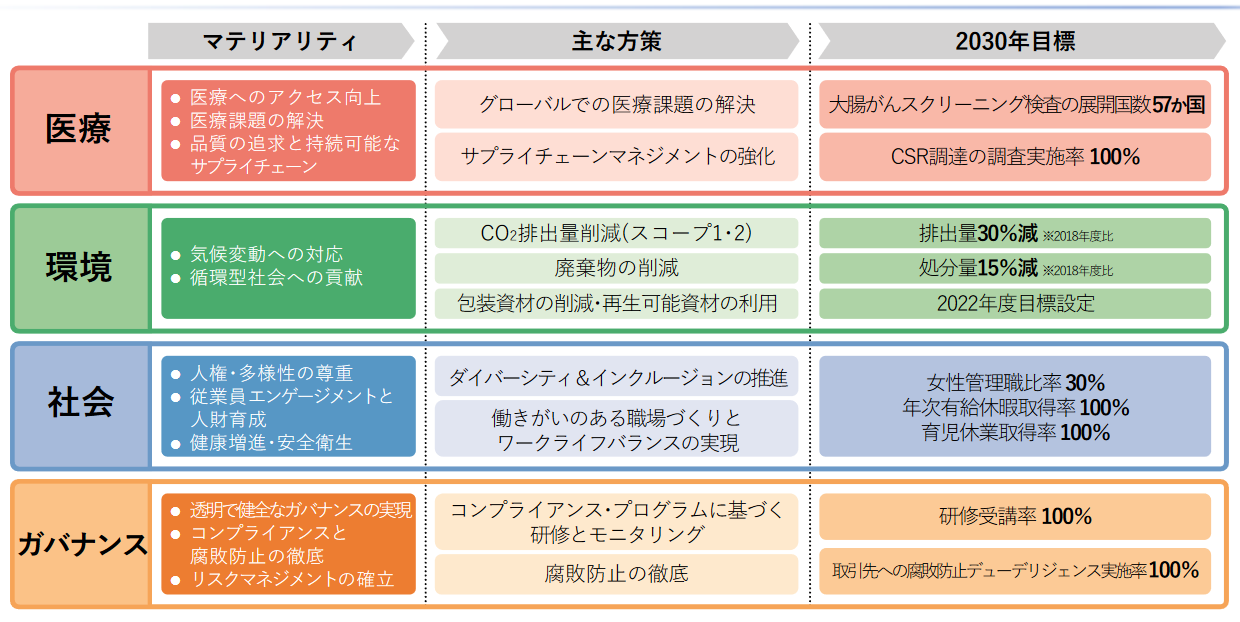

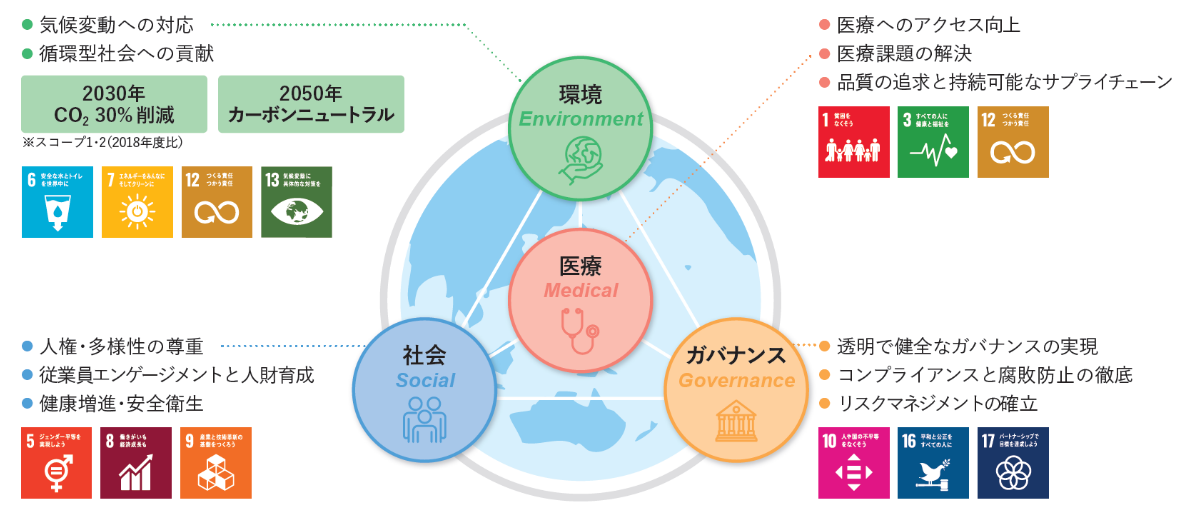

【1-8 サステナビリティ】

(1)マテリアリティの特定と目標・活動

分野別マテリアリティを特定し、「ありたい姿」「KPI」「方策と活動」を掲げている。

①医療

ありたい姿:世界中の人々の健康で豊かな生活への貢献

◎マテリアリティ:医療アクセス向上

2030年度KPI:製品展開国数 15か国

「方策と活動」

開発途上国への製品供給

・結核高負担国におけるTB-LAMPの普及定着を図る。

・アフリカ開発会議TCAD、日経・FT感染症会議など国際会議において発表を行う。

・産学官民とのパートナーシップを推進する。

◎マテリアリティ:医療課題の解決

2030年度KPI:大腸がんスクリーニング展開国数 57か国

「方策と活動」

グローバルでの医療課題の解決、先端技術開発とイノベーションの推進

・大腸がんスクリーニングへの同社製品の採用拡大

・採便容器緩衝液の安定性改良

・受診率向上に向けた啓発活動

<取り組み事例>

誰一人取り残さない結核検査体制の実現に向け、ナイジェリアにおいてTB-LAMPの大規模採用が行われた。

従来のプログラムでは、症状ベースで病院に来る患者のみを検査対象としていたが、今回のプログラムでは巡回健診により見逃されている結核患者の発見を行った。

ナイジェリアにおける継続採用が決まったほか、各国のグローバルファンド予算獲得への水平展開も進めていく。

世界的なNGOなどとの連携による更なるTB-LAMPの認知度向上・普及促進を図る。

②環境

ありたい姿:地球環境と調和した事業活動

◎マテリアリティ:気候変動への対応

「2030年度KPI」

Scope1+2:CO2排出量 56%削減 (2021年比)

Scope3 :CO2排出量 25%削減 (2022年比)

Scope1+2については、CO2排出量 30%削減 (2018年比) から削減量目標を上方修正している。

「方策と活動」

CO2排出量削減

・再生可能エネルギーの利用(工場・研究所に水力発電を採用。太陽光の自家発電、EV車の導入)

・SBT認定を取得

◎マテリアリティ:循環型社会への貢献

「2030年度KPI」

廃棄物 15%削減 (2018年比)

環境配慮型包装資材の採用率 30%

バイオマスプラスチック等資材の採用率 8%

「方策と活動」

廃棄物削減(包装資材の削減・再生可能資材の利用)

・廃プラスチックリサイクル(単一素材プラスチックの再生利用やその他廃プラの固形燃料、サーマルリサイクルへの活用を促進)

・製品包装の改良(製品ケースのサイズダウン、梱包仕様の見直しによる輸送効率の向上)

③社会

「人財戦略」

同社グループの未来は従業員が創り、従業員の可能性を拡げることが会社の成長と社会への貢献に繋がるものと考えている。

その方針のもと、「人を活かした活力ある企業」を目指している。多様性を尊重し受け入れ合える組織風土を育むとともに、 従業員の安全と健康に十分配慮し、従業員が付加価値の高い業務に集中できる環境を整えている。

また、すべての従業員が活躍を実感し、新たなイノベーションを創出する人財を育成している。

(2)統合報告書の発行

サステナビリティに対する考え方や取り組みについての情報発信力強化を目指し、2023年8月に初めて統合報告書「栄研化学 統合報告書 2023」を発行した。

https://www.eiken.co.jp/ir/integrated

(3)ESGインデックスへの組み入れ

GPIFが日本株投資にて採用する各種インデックスに選定された。

・ FTSE Blossom Japan Sector Relative Index

・ S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

・ Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index

(4)イニシアティブへの賛同・署名や第三者評価・認証

*医療分野

顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases)の制圧を目指す「キガリ宣言」に署名したほか、感染症制圧に向けて闘う国際的な官民ファンド「GHIT Fund」に賛同した。

*環境分野

TCFDに賛同した。

英国の慈善団体が管理する非政府組織で、投資家、企業、国家、地域、都市が自らの環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営するCDPの気候変動に関する評価において「Bスコア」を取得した。

24年2月には、温室効果ガス排出量削減に対する国際認証であるSBT(Science Based Targets)認証を

取得した。

*社会分野

2024年、健康経営優良法人に5年連続で認定された。

子育てや家庭生活との両立をサポートする企業として「プラチナくるみん」に認定されたほか、女性活躍推進企業として「えるぼし」の3つ星認定を取得している。

*ガバナンス分野

内閣官房国土強靱化室より国土強靱化貢献団体としてレジリエンス認証された。

2.2024年3月期決算概要

(1)連結業績概要

|

23/3期 |

構成比 |

24/3期 |

構成比 |

前期比 |

期初予想比 |

修正予想比 |

|

|

売上高 |

43,271 |

100.0% |

40,052 |

100.0% |

-7.4% |

-4.6% |

-1.1% |

|

国内 |

34,474 |

79.7% |

29,936 |

74.7% |

-13.2% |

-5.7% |

-0.9% |

|

海外 |

8,797 |

20.3% |

10,115 |

25.3% |

+15.0% |

-1.5% |

-1.8% |

|

売上総利益 |

20,506 |

47.4% |

16,723 |

41.8% |

-18.4% |

-10.8% |

-4.2% |

|

販管費 |

13,049 |

30.2% |

13,345 |

33.2% |

+2.3% |

-0.2% |

-0.5% |

|

営業利益 |

7,457 |

17.3% |

3,377 |

8.4% |

-54.7% |

-37.2% |

-16.4% |

|

経常利益 |

7,568 |

17.5% |

3,568 |

8.9% |

-52.8% |

-33.9% |

-13.6% |

|

当期純利益 |

5,736 |

13.3% |

2,634 |

6.6% |

-54.1% |

-38.0% |

-13.4% |

*単位:百万円

減収減益、予想を下回る

売上高は前期比7.4%減の400億円。海外はコロナ禍からの回復で増収も、国内では新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類移行により遺伝子検査需要が減少し、LAMP法を用いた新型コロナウイルス遺伝子検査試薬の売上が大きく減少した。

営業利益は同54.7%減の33億円。高利益品目である新型コロナ検査試薬の売上減やLAMP法の特許料収入の減少などプロダクトミックスの変化に伴う粗利益率の低下と売上総利益減に加え、営業活動活発化に伴う経費、新研究棟稼働による償却費や委託研究費など販管費が同2.3%増加した。

高収益の新型コロナ遺伝子試薬の需要が減少したこと、コロナ禍明けに正常化へ向かうと想定していた検査事業で一部回復が遅延したこと、円安や原油高による原材料調達などのコストの上昇を要因に、24年1月に発表した修正予想を下回った。

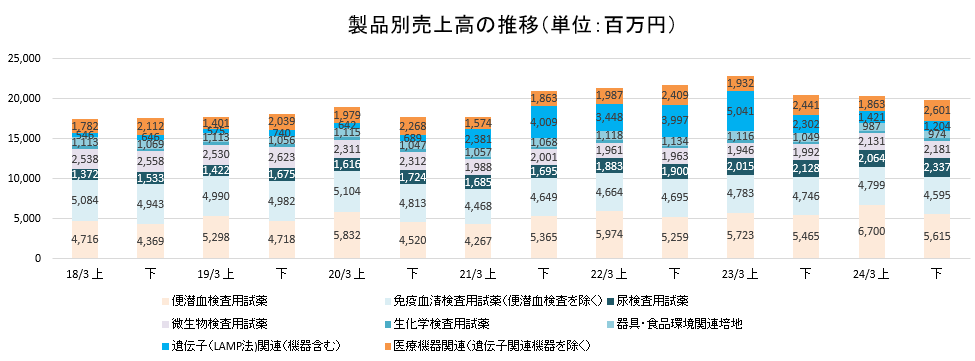

(2)製品別売上高

|

製品名 |

23/3期 |

24/3期 |

前期比 |

|

|

(a) |

便潜血検査用試薬 |

11,188 |

12,315 |

+10.0% |

|

(b) |

免疫血清検査用試薬(便潜血検査を除く) |

9,529 |

9,394 |

-1.4% |

|

(c) |

尿検査用試薬 |

4,143 |

4,401 |

+6.2% |

|

(d) |

微生物検査用試薬 |

3,938 |

4,312 |

+9.5% |

|

(e) |

生化学検査用試薬 |

590 |

575 |

-2.5% |

|

(f) |

器具・食品環境関連培地 |

2,165 |

1,961 |

-9.4% |

|

(g) |

遺伝子(LAMP法)関連(機器含む) |

7,343 |

2,625 |

-64.2% |

|

(h) |

医療機器関連(遺伝子関連機器を除く) |

4,373 |

4,464 |

+2.1% |

|

売上高合計 |

43,271 |

40,052 |

-7.4% |

*単位:百万円

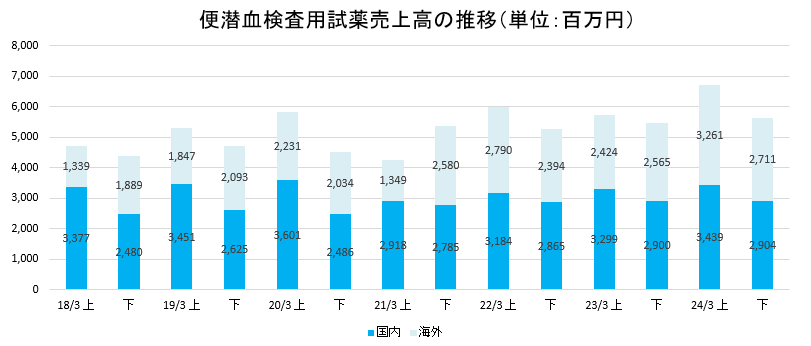

○便潜血検査用試薬

国内は前期比2.3%増。海外は同19.7%増。国内はコロナ前の水準を上回る。海外も主要各国に於けるスクリーニングプログラムが順調に推移し増収。

郵送検診・WEB検診・薬局検診・内視鏡トリアージの普及による市場の拡大、米国における化学法から免疫法への切り替え促進、米・英などにおける受診開始年齢の引き下げ、新興国における検診(健診)の普及などにより引き続き成長市場と考えている。

|

23/3期 |

24/3期 |

前期比 |

|

|

国内 |

6,199 |

6,343 |

+2.3% |

|

海外 |

4,989 |

5,972 |

+19.7% |

|

合計 |

11,188 |

12,315 |

+10.1% |

*単位:百万円

○免疫血清検査用試薬(便潜血検査を除く)

新型コロナウイルス感染症の抗原、抗体検査数が減少し減収。

○尿検査用試薬

国内の検診市場・外来患者数とも順調に推移し増収。

〇微生物検査用試薬

新型コロナ以外の関連製品の需要が増加し増収。

〇生化学検査用試薬

市場環境の厳しさにより減収。

○器具・食品環境関連培地

値上げの影響により減収となったが、採算性は改善。

○遺伝子(LAMP法)関連(機器含む)

新型コロナ検査試薬需要が大きく減少。主要国におけるLAMP法特許の満了に伴い、特許料収入が前期の15億54百万円から4億2百万円に減少した結果、大幅な減収。

○医療機器関連(遺伝子関連機器を除く)

前期並みとなった。

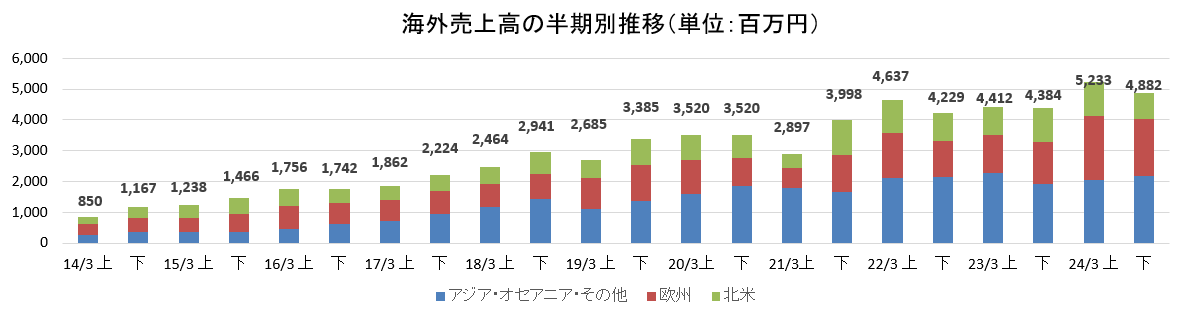

(3)海外動向

|

23/3期 |

24/3期 |

前期比 |

|

|

海外売上高 |

8,796 |

10,115 |

+15.0% |

|

北米 |

2,019 |

1,959 |

-3.0% |

|

欧州 |

2,596 |

3,929 |

+51.3% |

|

アジア・オセアニア・その他 |

4,181 |

4,227 |

+1.1% |

|

うち、OC |

4,989 |

5,972 |

+19.7% |

|

その他 |

3,808 |

4,143 |

+8.8% |

*単位:百万円

*欧州

主要各国での大腸がんスクリーニングプログラムが順調に推移。ナイジェリアにおけるTB-LAMPの大型採用もあり、大幅な増収。開発途上国向けLAMP製品の売上は欧州(代理店)に含んでいる。

*米国

郵送・WEB検診事業含め、便潜血の試薬は順調だが、測定装置の一時的な売上減少等により減収となった。

引き続き化学法使用施設への郵送検診による切替工作、受診年齢引き下げや保険会社への拡販に取り組んでいる。

有症状者の内視鏡トリアージのWEB検診の推奨も継続している。

*アジア・他

主要国での大腸がんスクリーニングプログラムが順調に推移した。シスメックス向け尿検査試薬の売上も増加した。

シスメックスとの提携による海外向け尿検査用試薬売上はすべてアジア地域に含んでいる。

(4)設備投資・研究開発・

減価償却

|

22/3期 |

23/3期 |

24/3期 |

|

|

設備投資 |

43 |

38 |

18 |

|

研究開発費 |

34 |

40 |

39 |

|

減価償却費 |

20 |

21 |

23 |

*単位:億円

2022年10月からの新研究棟の本格稼働により、減価償却費が漸増している。

(5)財務状態と

キャッシュ・フロー

◎主要BS

|

23年3月末 |

24年3月末 |

増減 |

23年3月末 |

24年3月末 |

増減 |

||

|

流動資産 |

39,217 |

37,851 |

-1,365 |

流動負債 |

12,443 |

11,351 |

-1,092 |

|

現預金 |

18,317 |

16,308 |

-2,009 |

買入債務 |

7,618 |

7,407 |

-211 |

|

売上債権 |

11,122 |

12,482 |

+1,359 |

固定負債 |

4,296 |

4,329 |

+33 |

|

たな卸資産 |

8,413 |

8,098 |

-314 |

社債 |

3,000 |

3,000 |

0 |

|

固定資産 |

27,058 |

23,799 |

-3,258 |

負債合計 |

16,740 |

15,680 |

-1,060 |

|

有形固定資産 |

17,202 |

17,005 |

-196 |

純資産 |

49,535 |

45,971 |

-3,564 |

|

無形固定資産 |

1,054 |

792 |

-261 |

利益剰余金 |

36,865 |

35,801 |

-1,064 |

|

投資その他の資産 |

8,802 |

6,001 |

-2,800 |

自己株式 |

-3,095 |

-5,686 |

-2,591 |

|

資産合計 |

66,275 |

61,651 |

-4,623 |

負債純資産合計 |

66,275 |

61,651 |

-4,623 |

*単位:百万円。買入債務には電子記録債務を含む。

現預金、投資その他の資産の減少等で資産合計は前期末比46億円減少の616億円。

負債合計は同10億円減少の156億円。

純資産は利益剰余金の減少、自己株式の増加等で同35億円減少の459億円。

この結果、自己資本比率は前期末から0.2ポイント低下し74.0%となった。

◎キャッシュ・フロー

|

23/3月期 |

24/3月期 |

増減 |

|

|

営業CF |

7,575 |

3,806 |

-3,769 |

|

投資CF |

-316 |

-2,216 |

-1,900 |

|

フリーCF |

7,259 |

1,590 |

-5,669 |

|

財務CF |

-2,095 |

-6,694 |

-4,599 |

|

現金・現金同等物残高 |

16,064 |

10,966 |

-5,098 |

*単位:百万円

税金等調整前当期純利益の減少、売上債権の増加などで営業CF、フリーCFのプラス幅は前期比で縮小。

キャッシュポジションは低下した。

(6)トピックス

①米国現地法人を設立

2023年11月に、米国現地法人「EIKEN MEDICAL AMERICA INC.」を設立した。代理店への輸出によって既存事業として代理店経由で従来から取り組んでいる便潜血検査およびカルプロテクチンの加速や、受診率向上を図り内視鏡トリアージや、モバイル検診に更に注力するほか、南米市場への展開も進める。

また、直販体制構築に向けたマーケティング活動、動物関連やデジタルヘルス関連の新製品の開発・販売などに取り組み、2030年度58億円、2035年度100億円の売上実現を目標としている。

②野木事業所新製造棟の建設

FITグローバル展開の加速とそれに伴って予想される大幅な生産数量増加に対応する生産スペースの確保、免疫血清検査用試薬の生産拠点統合のため、野木事業所に新たな製造棟を建設することとした。設備投資額は65億円で、2025年6月の竣工を予定している。

生産能力の大幅増強とともに、製造原価率改善、ロジスティクスの改善、統合・DX化による省人化も進める。

③新採便緩衝液の上市

24年2月、便潜血検査における検査精度・検診受診率の向上を図るため、新たな採便緩衝液(検体の保存安定のため採便容器に充填されている液体)を上市した。

これまでに蓄積されたノウハウと新たに発明した技術を応用し、ヘモグロビンの安定性を向上させ、さらに組成の工夫によりカルプロテクチンの安定化も実現した。

更なる検査精度の向上に加え、郵送大腸がん検診の拡大に伴う安定性向上ニーズに対応する。

厚生労働省は国内の大腸がん検診受診率を現在の45%から2028年までに60%に引き上げる計画だが、本緩衝液によって郵送検診のハードルが下がり、受診率向上に繋がると期待している。

④コンパニオン診断システムについて

開発を進めているコンパニオン診断システム「多遺伝子変異検索システム」(Mutation Investigator using the Next-era Sequencer : MINtS )は、現在薬事申請中。

当初は2024年3月期中の上市を目標としていたが、当局の審査体制に起因した要因により承認が遅れている。同システムに問題があるわけではなく、25年3月期上期中には上市できるものと会社側は見ている。

同検査システムを利用した受託検査の事業化を見据え、『栄研化学クリニカルラボラトリー』を新設している。同事業は、独自のがん遺伝子検査を推進するほか、常に新しい検査(製品)を市場投入・検討し続ける場としての役割を担っている。

同検査システムの特長は、「肺がんにおける複数遺伝子異常の一括検出・薬剤選択が可能」「組織だけでなく、細胞診検体でも検査可能(結果報告までが早い)」「高感度(必要検体量が少ない)」といった点であり、今後は、新たな分子標的薬に対応した標的遺伝子の追加や適応可能ながん種の拡大、リキッドバイオプシー対応などへの展開も目指している。

また同システムは既に認定特定非営利活動法人 NEJSG (North East Japan Study Group)を中心とした20施設において先進医療として実施中であり、今後は同法人に参加している約200施設に拡販する予定である。

⑤IR活動の強化

資本コストの引き下げを図るため、IR活動の強化を進めている。

◎アナリスト・機関投資家向け決算説明会の強化

・説明会資料の充実(投資家が必要とする定量情報、資本コストと株価を意識した経営の見える化)

・マネジメントによる力強い発信

・アーカイブ動画の配信による株主・個人投資家へのフェアディスクローズ体制の強化

◎投資家面談の継続

・国内外主要株主へ成長戦略の説明および理解獲得

・23年3月期の個別面談実施回数は、年102回

◎IRミーティングなどで得られた意見を取締役会に報告(年2回)、レビュー実施

・投資家との対話促進に活かす

◎非財務情報の積極開示、英訳対応の拡充等による情報開示の充実

・株主資本コストの引き下げを図る

3.2025年3月期業績予想

(1)連結業績予想

|

24/3期 |

構成比 |

25/3期(予) |

構成比 |

前期比 |

|

|

売上高 |

40,052 |

100.0% |

43,100 |

100.0% |

+7.6% |

|

国内 |

29,936 |

74.7% |

30,780 |

71.4% |

+2.8% |

|

海外 |

10,115 |

25.3% |

12,320 |

28.6% |

+21.8% |

|

売上総利益 |

16,723 |

41.8% |

19,640 |

45.6% |

+17.4% |

|

販管費 |

13,345 |

33.3% |

13,980 |

32.3% |

+4.8% |

|

営業利益 |

3,377 |

8.4% |

5,660 |

13.1% |

+67.6% |

|

経常利益 |

3,568 |

8.9% |

5,620 |

13.0% |

+57.5% |

|

当期純利益 |

2,634 |

6.6% |

4,480 |

10.4% |

+70.1% |

*単位:百万円

増収増益を予想

中期経営計画の最終年度となる25年3月期の売上高は前期比7.6%増の431億円、営業利益は同67.6%増の56億円の予想。

前期のコロナ関連売上高減少の影響はなくなり、通常の成長曲線に戻ると見ている。

プロダクトミックスの変化に加え、生産工程の改善もあり粗利率は前期比3.8ポイント上昇。販管費の増加を吸収し、大幅な増益を計画している。

安定的継続的な配当を行う基本方針の下、配当は53.00円/株を予定。予想配当性向は40.9%。

(2)製品別売上高の見通し

|

製品名 |

24/3期 |

25/3期(予) |

前期比 |

|

便潜血検査用試薬 |

12,315 |

14,800 |

+20.1% |

|

免疫血清検査用試薬(便潜血検査を除く) |

9,394 |

10,245 |

+8.9% |

|

尿検査用試薬 |

4,401 |

4,515 |

+2.4% |

|

微生物検査用試薬 |

4,312 |

4,800 |

+11.1% |

|

生化学検査用試薬 |

575 |

690 |

+20.1% |

|

器具・食品環境関連培地 |

1,961 |

1,715 |

-12.5% |

|

遺伝子(LAMP法)関連(機器含む) |

2,625 |

2,860 |

+9.0% |

|

医療機器関連(遺伝子関連機器を除く) |

4,464 |

3,475 |

-22.4% |

|

売上高合計 |

40,052 |

43,100 |

+7.6% |

*単位:百万円

便潜血検査用試薬は海外各国における需要増、微生物検査はイムノクロマトの新製品(※)の売上増、遺伝子検査は海外における結核菌群検出試薬キットの売上増をそれぞれ見込んでいる。

医療機器は機器更新のタイミングにより減収を見込む。

※新製品:「イムノキャッチ® – Strep A」 「イムノキャッチ® – Adeno」

A群ベータ溶血性連鎖球菌(ストレプトA)抗原 、アデノウイルス を短時間で検出できる簡易キットの発売を24年1月に開始した。

1回の検体採取で『ストレプトAとアデノウイルス』2つの検査を行うことができるほか、痛みの少ないスポンジスワブ®を採用したため、患者への負担が軽減された。

検査現場においても、抽出操作が簡便なワンステップで済む。

2023年度、A群ベータ溶血性連鎖球菌による咽頭炎は過去10年で最多の感染が報告されており、着実な需要取り込みが期待される。

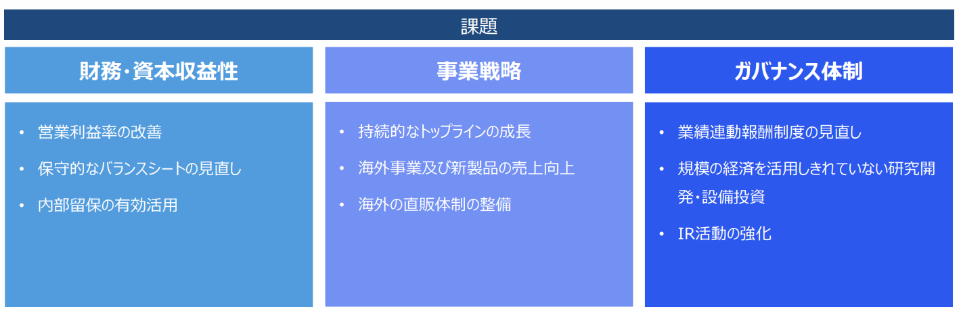

(3)中期経営計画の進行状況

最終年度を迎え、以下のような中長期の経営課題を認識している。

(同社資料より)

それぞれの課題に対する取り組みは以下のとおりである。

①財務・資本収益性

・事業ポートフォリオの再構築、プロダクトミックスの改善

• M&A、技術獲得を検討

• 資本コストを意識し、資本収益性改善施策の実行

• キャッシュアロケーションを意識したバランスシートの見直し

②事業戦略

・海外事業の開拓

• 直販体制の検討

• 事業ポートフォリオ戦略の見直し

• 新製品開発への集中投資と体制強化

③ガバナンス体制

・株価や中期業績目標と連動した役員報酬の検討

• 投資規律の強化

• 投資家へアピールできるIR資料の改善、中長期的な成長に向けたビジョンの発信

4.納富社長に聞く

24年3月期決算概要および25年3月期業績予想についてコメントをお願いします。

24年3月期は減収減益とはなりましたが、22年、23年はコロナ禍による試験薬需要の急速な拡大があり、24年はその反動という面も大きく、25年3月期は増収増益を予想しています。25年3月期の売上高総利益率は、24年3月期の41.8%から45.6%へと大きく改善しますが、これは、便潜血検査用試薬など高収益製品が伸長するプロダクトミックスに加え、野木事業所の新製造棟の完成により便潜血検査用試薬キットが従来の1.5~2倍の生産が可能になるほか、FA導入による省人化で製造工程が大幅に効率化することが大きな要因です。

今期以降はこれまでのコロナ禍による大きな上下への変動も少なくなり、従来の成長路線に戻ると考えています。

今期が最終年度となる中期経営計画について進捗や課題についてお聞かせください。

今回の中期経営計画発表時の各指標の25年3月期の目標値は、「売上高435億円、営業利益率14.4%、海外売上高比率25.8%、ROE9.2%」でした。

現時点での今期25年3月予想は、「売上高431億円、営業利益率13.1%、海外売上高比率28.6%、ROE9.5%」としていますので、売上高、営業利益率は若干下回りながらもほぼほぼ同水準、ROEもほぼ想定通り。海外売上高比率に関しては、24年3月期で25.3%と前倒しで達成することができており、まずまずの進捗であると考えています。

もちろん、引き続きトップラインの拡大、資本収益性の改善、研究開発の効率性向上などが課題と認識しており、事業ポートフォリオの再構築、海外事業の開拓、株価や中期業績目標と連動した役員報酬の検討などに取り組んでまいります。

現時点では、「EIKEN ROAD MAP 2030」で掲げた、2031年3月期「売上高750億円、営業利益率20%以上、海外売上高比率40%以上、ROE15%以上」という目標に変更はありません。

海外事業の拡大についての取組みをお話しください。

現在、「ヨーロッパ・アフリカ・トルコ」「アジア」「南北アメリカ」の3極によるグローバル事業体制の構築を検討しています。営業拠点はもちろんのこと、生産についても製造コスト、輸送コストを含めた適切な配置を研究中です。

そうした中、23年11月に米国現地法人EIKEN MEDICAL AMERICA INC.を設立しました。

これまで米国市場においては、代理店への輸出で事業を展開してきましたが、現地の情報をよりタイムリーかつ正確に収集する必要があると考えたためです。

今後、南米への進出なども含めて代理店を通じた既存事業を加速させるとともに、家畜動物関連の事業、デジタルヘルス事業等新事業ドメインの拡大にも取り組み、直販体制の構築も視野に入れています。

米国市場における売上高は現在20億円程度ですが、既存事業の拡大と新事業の展開で、2030年度58億円、2035年度100億円を目指します。

人的資本強化についての進捗はいかがですか?

当社では10年ほど前から女性の採用を積極的に行ってきましたが、現在女性管理職比率は16%と着実に向上しています。中でも、技術系女性社員の管理職が増加し、戦力化が進んでおり、大変心強い限りです。

5.今後の注目点

同社では、25年3月期以降はここ数期のコロナ禍による大きな上下への変動も少なくなり、従来の成長路線に戻ると考えている。

コロナ禍前、15年3月期から20年3月期まで5年間の売上高のCAGRは4%程度であったが、24年3月期から31年3月期の7年間のCAGRは9.4%と予想しており、コロナ禍前を上回る成長率となる。海外市場の開拓が着実に進む中、会社側が課題と認識している資本収益性改善とともにトップラインの拡大にも期待したい。

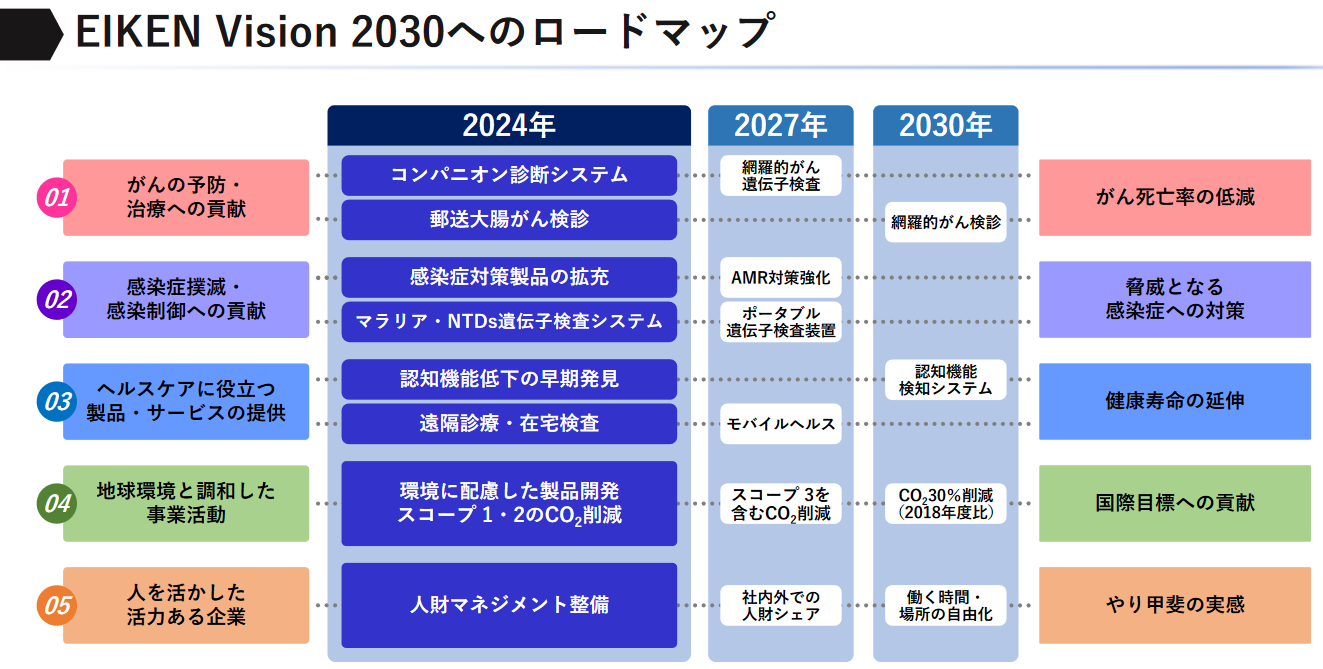

<参考1:「EIKEN ROAD MAP 2030」と新中期経営計画>

事業を取り巻く環境変化に対応するとともに、サステナビリティ経営の視点を取り込むため、経営構想「EIKEN ROAD MAP 2019」を見直し、2030 年をゴールとして、新たに「EIKEN ROAD MAP 2030」として再定義した。加えて、ゴールに向けた最初の中期経営計画を策定した。

【1】前中期経営計画の振り返り

(2020年3月期-2022年3月期)

売上高、営業利益とも最終年度2022年3月期目標を大幅に上回った。売上高は22期連続増収、営業利益は過去最高を更新した。

営業利益率は19.5%(目標13.7%)、ROEも14.3%(目標10%)と目標を上回った。

外部要因としては、「新型コロナ拡大による検診受診率低下、外来患者数減」はマイナス要因であったが、「新型コロナ検査関連製品の需要増」「LAMP法ライセンス収入の一時的な増加」「海外における便潜血検査のWeb/郵送検診の拡大」といったプラス要因が大きく寄与した。

内部要因としては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う販管費予算の未消化が挙げられる。

基本戦略として、(1)経営効率を高めるための基盤整備、(2)グローバル展開の推進、(3)国内販売の維持とシェアアップ、(4)研究開発力の強化を掲げ、事業の成長と基盤強化を着実に進めたが、(1)においては「DXの推進、人事制度改革」、(2)においては「大腸がんスクリーニングの受診率の向上Web検診・郵送検診・内視鏡トリアージの需要掘り起こし、結核・マラリア検査の普及・定着」、(3)においては「健診・検診受診率向上、認知機能スクリーニング検査の市場定着と育成」、(4)においては「研究開発の効率化・迅速化、基盤技術・生産技術の強化、次世代大腸がんスクリーニング検査の開発」などが今後の課題と認識しており、さらなる成長に向けた変革が必要と考えている。

【2】EIKEN ROAD MAP 2030

上記のような認識のもと経営構想を「EIKEN ROAD MAP 2030」として再定義した。

2030 年の当社グループが目指す姿を「EIKEN Vision 2030」として明確化し、スローガンとして、「Beyond the Field ~ Team×Challenge ~」を掲げた。

従業員一人ひとりがそれぞれの能力を高め自らが活躍できる領域を広げて、その高めた個の力を、領域を超えて結集しチームでチャレンジすることで新しい可能性を生み出す。加えて、現在の事業領域から一歩踏み出し、医療のプロセスにイノベーションを起こし、検査の未来を創っていく。

(同社資料より)

(1)事業戦略:注力事業分野

現在の事業領域を中核事業としつつ、注力事業分野として「がんの予防・治療への貢献」「感染症撲滅・感染制御への貢献」「ヘルスケアに役立つ製品・サービスの提供」の 3 分野を設定している。

①がんの予防・治療への貢献

これまで検診事業(予防と早期発見)に注力し、特に大腸がんではスクリーニングプログラムをグローバルに構築し、早期発見により死亡率減少と医療費抑制に貢献してきた。

一方で、がんの治療には高額の医療費を必要とすることから適切な治療の選択が重要である。がんの予防・早期発見だけではなく、こうした医療課題に対しても対応すべく、治療薬の選択や治療効果の判定まで網羅した検査システムを開発し提供することによって、がんによる死亡率の更なる減少を目指す。

②感染症撲滅・感染制御への貢献

脅威となる感染症への対策として製品ラインアップを拡充し、グローバルでの結核やマラリアなど遺伝子検査システムを展開する。また、より簡易で誰でもどこでも使える迅速で精確な感染症診断システムを開発することで、医療アクセスの向上に寄与する。

③ヘルスケアに役立つ製品・サービスの提供

健康寿命の延伸に向けて、遠隔診療や在宅での検査の領域を広げ、モバイルヘルスへ発展させる。最終的には本人が意識しなくても健康状態を知らせてくれる暮らしに寄り添ったモニタリングシステムの開発を目指す。

(2)サステナビリティ経営の推進

「地球環境と調和した事業活動」「人を活かした活力ある企業」を経営戦略とし、サステナビリティ経営を推進する。

「人を活かした活力ある企業」となることが成長ドライバーであると考えている。

持続可能な社会の実現に向けて、優先的に取り組むべき 11のマテリアリティ(重要課題)を特定し、具体的な行動計画を開示した。社会課題の解決を通じて、さらなる企業価値の向上と持続可能な社会の実現につなげる。

(同社資料より)

マテリアリティとKPI詳細 https://www.eiken.co.jp/sustainability/eiken#03

(3)目標

①財務目標

2031年3月期の目標は「売上高750億円、営業利益率20%以上、海外売上高比率40%以上、ROE15%以上」としている。

②非財務目標

世界の人々の健康を守る企業として「医療」の課題、および「環境」・「社会」・「ガバナンス」の課題に取り組む。特定したマテリアリティについては、達成度を評価する指標(KPI)を設け、進捗状況をモニタリングする。また、KPI の達成度を評価し、執行役の業績評価と報酬に反映する。

マテリアリティとKPI詳細 https://www.eiken.co.jp/sustainability/eiken#03

(同社資料より)

【3】中期経営計画

(2023 年 3 月期~2025 年 3 月期)

「EIKEN ROAD MAP 2030」に向けた最初の中期経営計画であり、3ヵ年の成長戦略。

「EIKEN ROAD MAP 2030」のビジョンに従って重点施策を設定し、加速する医療のパラダイムシフトに応えていく。

経営基盤の強化を進めるとともに、人財にフォーカスした経営を推進し、社員のやりがい・働きがいを高め、イノベーションを創出できる環境を整備し、持続的な成長と着実な収益性の向上を目指す。

(1)注力分野と重点施策

注力事業分野である「がんの予防・治療への貢献」「感染症撲滅・感染制御への貢献」「ヘルスケアに役立つ製品・サービスの提供」での重点施策は以下のとおり。

(同社資料より)

大腸がん検診分野では、検診受診率の向上に向け、郵送検診やオンライン検診を拡充し検査アクセスの向上を図る。また、次世代便潜血検査の開発にも取り組む。また、検査精度の向上のため、より初期状態のがんの検出や正診率の向上など検診の付加価値を向上させるほか、内視鏡検査対象者の絞り込みや患者負担の軽い検査の開発など、高精度な検査技術の開発を目指す。

また、がんにおける複数遺伝子異常を次世代シークエンサー(NGS)で一挙に検出する「包括的遺伝子変異検査システム」の開発にも注力する。結果報告までの時間が短く、高感度で多くの試料が必要ない同システムにより、新たな分子標的薬に対応した標的遺伝子の追加や多がん腫への適応拡大が期待され、血液検査によって多くのがん治療方針(分子標的薬)を決定することが可能となる。

(2)持続的成長に向けた経営基盤の確立

以下5つの取り組みにより経営基盤を一段と強化する。

①人財戦略

役割・専門性をより重視した賃金制度、従業員のチャレンジ志向を高める評価制度へ移行し、従業員のやり甲斐・働き甲斐を追求する。

②機構改革

顧客は「グローバル」の共通認識のもと、業務プロセスの最適化と意思決定スピードを意識した体制を整備する。

③IT戦略

AI・ロボットを積極的に導入・活用し、製品・サービス、研究開発、製造をはじめ、あらゆる業務プロセスで DX を推進し、DX人財の育成、DXの組織浸透を図る。

④財務・資本戦略

目標キャッシュ・コンバージョン・サイクルを設定し、事業投資のための資金効率の改善と資金調達の多様化を進めることで健全な財務基盤の維持と事業拡大のバランスを図りつつ、機動的・弾力的に投資を実施する。

研究開発、DX、働き方改革、設備増強など、3年間で累計284億円の戦略投資を計画している。

M&Aについては具体的な金額を設定せず、この金額以外に別枠で検討する。

株主還元を重要な経営課題と認識し、安定的・継続的に実施する。配当性向は30%以上を目安とする。

⑤ガバナンス

長期的な企業価値向上に資する健全な経営を目指し、ESG 施策を強化する。統合報告書の発行をはじめ、透明性の高い積極的な IR・PR を進める。

<参考2:コーポレートガバナンスについて>

◎組織形態、取締役、監査役の構成

| 組織形態 | 指名委員会等設置会社 |

| 取締役 | 8名、うち社外5名(うち女性1名) |

| 指名委員会 | 3名、うち社外2名 |

| 報酬委員会 | 3名、うち社外2名 |

| 監査委員会 | 4名、うち社外3名(うち女性1名) |

◎コーポレートガバナンス報告書

最終更新日:2023年12月19日

<基本的な考え方>

当社のコーポレートガバナンスの考え方は、経営理念、経営ビジョン、モットーを基本としております。

*経営理念

ヘルスケアを通じて人々の健康を守ります。

*経営ビジョン

EIKENグループは、人々の健康を守るため、検査のパイオニアとしてお客様に信頼される製品・サービスを提供し、企業価値の向上を図ります。

*モットー

品質で信頼され、技術で発展する“EIKEN”

当社は、経営の健全化、迅速化及び透明性を高め、企業価値の向上を図るためにも、株主の視点を重視したコーポレートガバナンスの充実を経営の重要課題の一つと認識し、その取り組みを行っております。

当社は、指名委員会等設置会社の体制を採用しており、経営の業務執行機能と監督機能を分離しております。経営の基本方針に係わる重要事項については、取締役会の審議を経て決定し、業務執行については、社内規則・規程に基づき、適正な指示命令系統のもと迅速かつ円滑に行っております。

<コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由>

当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。

<コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示(抜粋)>

|

原則 |

開示内容 |

| 【原則1-3 資本政策の基本的な方針】 | 当社は、株主価値の維持向上を実現するために、資本効率の向上と持続的かつ安定的な株主還元を資本政策の基本方針としております。株主還元につきましては、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案した上で、連結配当性向30%以上の配当の継続を目標としております。

なお、支配権の変動や大規模な希薄化をもたらす資本政策(増資、MBO等を含む)を行う際には、取締役会において、その必要性と合理性について十分検討し、適正な手続きを確保いたします。また、株主・投資家への十分な説明に努めてまいります。 |

| 【原則1-4政策保有株式】 | 1.上場株式の政策保有に関する方針

当社は、営業活動の円滑な推進、取引関係維持、業務及び資本提携のため、合理性があると認める場合に限り、取引先の株式を保有し、これら政策保有株式について、当社事業の発展に資すると判断する限り保有を継続することを基本方針としております。保有意義の検証については、毎年取締役会において当社の資本コストを踏まえ、リターン(配当や取引状況等の定量要素に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断)とリスクが見合っているかどうかについて議論しております。保有する意義が乏しいと判断される銘柄については、株価動向等を勘案した上で売却を進めることとしております。上場株式について、2022年度においては、2022年4月28日の取締役会において検討を実施した結果、3銘柄を売却し、2銘柄の保有を継続する方針を決定しております。 2.政策保有株式に係る議決権行使基準 当社は、政策保有株式の議決権について、当該企業のコーポレート・ガバナンスの整備状況、株主価値の向上に資する議案であるか、当社に与える影響等を総合的に判断して行使しております。 |

| 【補充原則 3-1③ サステナビリティについての取り組み等】 | 当社は、「ヘルスケアを通じて人々の健康を守ります。」の経営理念のもと、事業活動を通じてさまざまな社会課題の解決に努めてまいりました。より積極的に、グループ全体でサステナビリティの推進を図るため、サステナビリティ方針を策定し、 代表執行役社長を委員長、各機能・事業グループの担当執行役で構成されるサステナビリティ委員会を設置して活動を推進しております。サステナビリティ委員会の内容は取締役会にて報告され、監督される体制となっております。

「EIKEN ROAD MAP 2030」では、持続可能な社会の実現に向けてマテリアリティを特定のうえ、具体的な行動計画に展開し、指標(KPI)を設けて進捗状況をモニタリングしながら取り組みを進めております。 当社のサステナビリティの考え方や方針、推進体制、取り組みについては、当社ウェブサイトにて情報開示を行っております。 (https://www.eiken.co.jp/sustainability/) また、当社は、気候変動が金融市場にもたらすリスクを認識し、2023年2月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に賛同し、そのフレームワークに基づき、気候変動がもたらすリスクと機会を特定しています。特定したリスクと機会が及ぼす財務影響についてもシナリオ分析を行い、これまでの気候変動に関する取り組みをより一層推進するとともに、 TCFD提言に沿った情報開示をしております。 (https://www.eiken.co.jp/sustainability/environment/weather/) 人的資本への投資については、当社は、人財にフォーカスした経営を推進し、社員のやりがい・働きがいを高め、イノベーションを創出できる環境を整備し、持続的な成長と着実な収益性の向上を目指してまいります。詳細は当社ウェブサイトに掲載しております。 (https://www.eiken.co.jp/sustainability/social/engagement/) また、知的財産への投資については、既存事業を着実に成長させるとともに、当社のコア技術の周辺事業への拡大及び外部とのオープンイノベーションによる新規事業の開発に経営資源を配分してまいります。詳細は当社ウェブサイトに掲載しております。 (https://www.eiken.co.jp/rd/) |

| 【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】 | 当社は、取締役会で承認されたディスクロージャーポリシーを制定し、基本方針、開示情報、情報開示方法、沈黙期間等を開示しており、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で株主からの対話に対応しております。

当社は、サステナビリティ推進部をIR担当部署とし、サステナビリティ推進部を管掌する経営管理統括部長をIR担当執行役としたIR体制を整備し、株主・投資家との対話の場を設けており、理解と信頼を得るよう努めております。経営管理統括部長は経営企画部、経理部、人事部等のIRに関連する部署も同時に管掌しており、情報共有を密にすることで部署間の連携を図っております。 株主に対しては、定期的にアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催し、代表執行役社長による説明及び対話を行うとともに、説明会で使用した資料は当社ウェブサイトで公開しております。また、株主・投資家との個別面談に関しては、サステナビリティ推進部が対応しておりますが、合理的な範囲で必要に応じ経営陣幹部が面談に対応しております。 対話によって把握された株主・投資家の主要な意見等は、定期的にIR担当執行役から取締役会へ報告されます。 なお、当社は、ディスクロージャーポリシーに基づき、株主・投資家との対話を行っており、インサイダー情報が含まれないように十分留意することはもちろん、所定の法令等を踏まえて社内規程を制定し、それに基づき適正に情報を管理しております。 |

| 【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】 | 当社は、資本コストを意識した経営の定着に向け、経営構想「EIKEN ROAD MAP 2030」において売上高・海外売上比率・営業利益率・ROEを重要な経営指標として定めており、当該経営構想の実現を通じて中長期的な成長を図っていくことが、市場の評価の向上につながると考えております。

なお、目標とするROE達成のための資本効率の維持・向上に向けた取組を含め、経営構想及び中期経営計画の詳細については、統合報告書及び決算説明会資料において開示しております。 ・決算説明会資料 https://www.eiken.co.jp/ir/presentation.html ・統合報告書 https://www.eiken.co.jp/ir/integrated/ |

| 【株主との対話の実施状況等】 | 「原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針」に基づき、代表執行役社長および担当執行役が出席する決算説明会を半期毎に開催しているほか、IR担当者が、国内外のアナリスト・機関投資家との間で、年間延べ約100件の個別面談を実施しております。

株主との対話においては、決算や業績予想の概要に加え、中長期的な成長戦略や資本効率を意識した経営状況等が主なテーマとなっており、これらの内容は、定期的にIR担当執行役から取締役会へ報告されております。 上記の取り組みにより得られた知見を経営施策に適切かつ効果的に反映し、更なる企業価値向上に努めてまいります。 |