システナ(2317) 業績変化がどのように生まれてくるか注目

|

代表取締役会長 逸見 愛親 |

代表取締役社長 三浦 賢治 |

株式会社システナ(2317) |

|

企業情報

|

市場 |

東証プライム市場 |

|

業種 |

情報・通信 |

|

代表取締役会長 |

逸見 愛親 |

|

代表取締役社長 |

三浦 賢治 |

|

所在地 |

東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング14階・16階 |

|

決算月 |

3月 |

|

HP |

株式情報

|

株価 |

発行済株式数(自己株式を控除) |

時価総額 |

ROE(実) |

売買単位 |

|

|

284円 |

387,440,812株 |

110,033百万円 |

20.0% |

100株 |

|

|

DPS(予) |

配当利回り(予) |

EPS(予) |

PER(予) |

BPS(実) |

PBR(実) |

|

12.0円 |

4.2% |

15,23~18.84円 |

15.1~18.6倍 |

98.34円 |

2.9倍 |

*株価は5/20終値。発行済株式数は直近期末の発行済株式数から自己株式を控除。

*ROE、BPSは24年3月期実績。DPS、EPSは25年3月期予想。

連結業績推移

|

決算期 |

売上高 |

営業利益 |

経常利益 |

当期純利益 |

EPS(円) |

DPS(円) |

|

2021年3月(実) |

60,871 |

8,006 |

7,507 |

4,974 |

51.36 |

20.00 |

|

2022年3月(実) |

65,272 |

9,106 |

8,578 |

5,992 |

15.47 |

-(*) |

|

2023年3月(実) |

74,526 |

9,844 |

9,955 |

7,317 |

18.89 |

8.00 |

|

2024年3月(実) |

76,940 |

9,713 |

9,942 |

7,232 |

18.67 |

10.00 |

|

2025年3月(予) |

85,000 ~100,000 |

8,500 ~10,500 |

8,500 ~10,500 |

5,900 ~7,300 |

15.23 ~18.84 |

12.00 |

・予想は会社予想。単位:百万円。

・2021年12月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の割合をもって株式分割を実施。2022年3月期のEPSは当該株式分割を考慮。EPS、DPSとも当該株式分割に伴う遡及調整は行っていない。

・2022年3月期のDPS(*)は中間10.00円、期末3.50円だが、当該株式分割の実施により単純合計ができないため表示していない。

(株)システナの2024年3月期決算の概要と2025年3月期の見通しについて、ブリッジレポートにてご報告致します。

目次

今回のポイント

1.会社概要

2.2024年3月期決算概要

3.2025年3月期業績予想

4.今後の注目点

<参考:コーポレート・ガバナンスについて>

今回のポイント

- 24/3期は前期比3.2%の増収、同1.3%の営業減益。第3四半期時点まで苦戦が続いていた主力のソリューションデザイン事業は、挽回しきれず通期で振るわなかった他、海外事業も小幅ながら減収だった。一方、フレームワークデザイン事業を筆頭に、ITサービス事業、ビジネスソリューション事業、クラウド事業は軒並み堅調で全体の増収を支えた。利益面では、不採算プロジェクトの影響が直接的にも間接的にも大きく残る形となり前期比30.8%減益となったソリューションデザイン事業が全体の重しとなっている。

- 25/3期通期の会社計画は、売上が前期比10.5%増~30.0%増の850億円~1,000億円、営業利益は同12.5%減~8.1%増の85億円~105億円の予想。売上の確保、人材の確保、投資という3側面に大きく、ダイナミックにシフトしていく方針を掲げていることから、短期的な積極投資を行うことに伴う不確定要素が多くなっている。そのため、合理的な数値の算出が困難であることから、業績予想はレンジ形式により開示することとしている。なお、配当見通しは上期6円、期末6円の年間12円と前期比2円の増額を想定。

- 同社創業者である逸見愛親氏が2024年4月1日付で取締役会長から代表取締役会長へと異動し、代表権を再び得る形になった。異動の理由は「更なる成長を果たす上で創業者の経験と意志決定のスピードアップを図り、組織改革と企業価値を高めるため」となっている。加えて説明会の中では、「インフレ下の経営に適応する」という意味合いもあることが補足された。社長の三浦氏との二頭体制復活のなかで、業績変化がどのように生まれてくるか注目したい。

1.会社概要

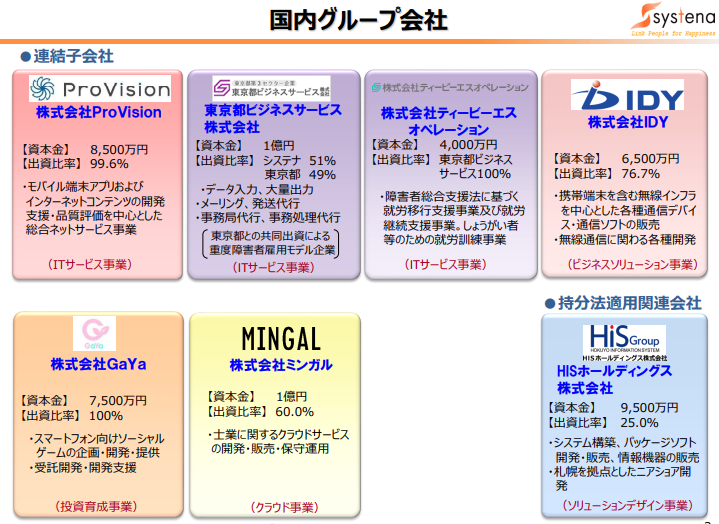

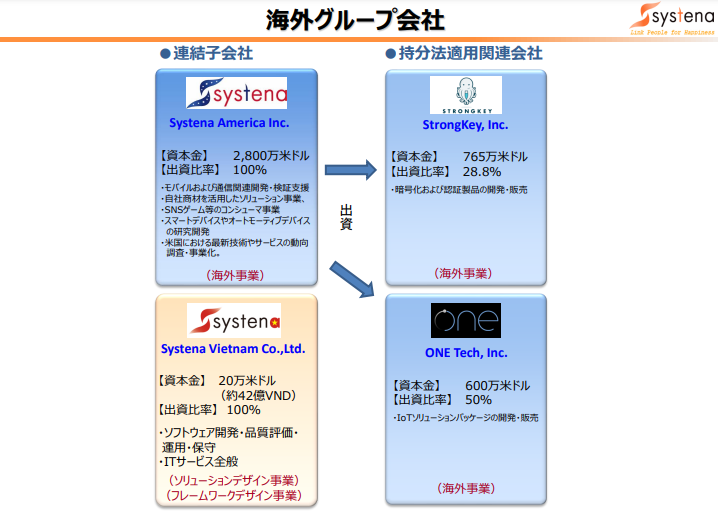

2010年4月1日に(株)システムプロが、持分法適用会社であったカテナ(株)を吸収合併して誕生。旧(株)システムプロのモバイル端末の設計・開発・検証に係る技術・ノウハウとオープン系技術、旧カテナ(株)の金融分野の業務知識及び基盤系技術を融合した事業展開により新たな領域の開拓を進めている。連結子会社8社及び持分法適用会社3社と共にグループを形成している。

【経営目標 - 日本を代表する

IT企業となり、日本経済を

底辺から支える! 】

経営目標実現のために、「破壊と創造」、「安定と成長」、「保守と革新」という、相反する課題をバランス良くコントロールし、常に振り子の中心点に経営の軸足を置いた、バランス経営を基本方針としている。

【目標とする経営指標】

目標とする経営指標として、安定した高配当、高い株主資本利益率、高い売上高営業利益率を掲げており、その実現に向け、経営の基本方針に則り、高収益体質を目指して行く考え。

1-1 事業内容

事業は、ソリューションデザイン事業、フレームワークデザイン事業、ITサービス事業、ビジネスソリューション事業(ソリューション営業から名称変更)、クラウド事業、海外事業及び投資育成事業に分かれる。グループ全体で、自動運転・車載システム、社会インフラシステム、Webビジネス向けシステム、IoT関連システムおよびロボット/AI、モバイル機器等のソフトウェアの開発・品質検証、金融機関向けシステム開発、システムの運用・ヘルプデスク、IT商品の販売およびシステムインテグレーション、クラウドサービスの提供やゲームコンテンツの開発など、システムの企画・設計・開発・導入から保守・ユーザーサポートまでのトータル・ソリューション・サービスを提供している。

ソリューションデザイン事業(24/3期構成比27.6%)

モバイル端末開発で培ったノウハウを強みとする自動運転やテレマティクス等の「車載」、電力、交通、航空、宇宙、防衛等の「社会インフラ」、通信キャリア、Eコマース、教育、電子書籍等の「ネットビジネス」、スマートフォン、家電、ロボット等の「スマートデバイス/ロボット/AI」及びワークフローや受発注システム等の「業務システム」の5つのカテゴリーに経営資源を集中させている。いずれのカテゴリーも、IoT関連のシステムやサービスの開発や検証の引き合いが活発である。また、ベトナムの現地法人Systena Vietnam Co., Ltd.が、ソフトウェア開発・検証評価・保守運用、ITサービス全般等を手掛けるオフショア拠点としての機能を担っている。顧客は、通信キャリア、通信機器メーカー、自動車メーカー、インターネットビジネス企業等。

フレームワークデザイン事業(24/3期構成比9.0%)

国内外の生・損保や銀行を顧客として、金融系システム開発や基盤系システムの開発を行っている。生損保業務では、情報系、契約管理業務、保険料計算、代理店業務から営業管理業務に至るまで幅広い業務ソリューションの開発実績を有し、銀行業務では、メインフレームへの対応はもちろん、オープンシステムの分野においても、営業店系システムや対外系チャネルシステム等で豊富な開発実績を有する。以前は業務の大半を金融系システムの開発・運用が占めていたが、公共系、法人系のシステムの開発・運用も育ってきており、ITサービス事業やソリューション営業との連携による両事業が有する顧客へのクロスセル、或いはスマホアプリやWebアプリ等のソリューションでのソリューションデザイン事業との連携により、金融系の深耕と他業種への横展開を進めている。また、ソリューションデザイン事業と同様にSystena Vietnam Co., Ltd.がオフショア拠点としての機能を担っている。

ITサービス事業(24/3期構成比23.8%)

システムやネットワークの運用・保守、ヘルプデスク、ユーザーサポート、データ入力、大量出力等のITアウトソーシングサービスを手掛ける。顧客は電機メーカー、金融機関、外資系企業、官公庁等。

ビジネスソリューション事業(24/3期構成比37.0%、旧ソリューション営業事業)

ITプロダクト(サーバー、PC、周辺機器、ソフトウェア)の企業向け販売やシステムインテグレーションを手掛ける。ハード販売型のビジネスからサービス提供型のビジネスへシフトを進めており、ITサービス事業等とも連携して所有から利用(クラウド等)へと変化するニーズを取り込む事で事業拡大、高付加価値化を図っている。顧客は電機メーカー、外資系企業等。

クラウド事業(24/3期構成比2.7%)

クラウド型サービスの導入支援からアプリケーションの提供までを手掛けており、「Google Workspace」と同社開発の「Cloudstep」を組み合わせたシステナ版グループウェアのクラウドサービスや2017年5月にサービスを開始したクラウド・データベースサービス「Canbus.(キャンバスドット)」、スマートフォン向けフィッシング対策ソリューション「Web Shelter」などを提供している。現在、パブリック・クラウドに特化しているが、プライベート・クラウドへの対応も進めている。尚、「Cloudstep」とは、「Google Workspace」等のクラウド型サービスの使い勝手を向上させるための業務アプリケーションや運用者向け管理ツール等の総称。顧客は、中堅から大企業までの一般事業会社等。

海外事業(24/3期構成比0.2%)米国の現地法人はモバイルや通信関連の開発・検証支援と米国の最新技術・サービスの動向調査・インキュベーションを二本柱とし、ベトナムの現地法人はソフトウェア開発・検証評価・保守運用、ITサービス全般等を手掛けるオフショア拠点との位置づけ。顧客は、日系企業、アメリカ企業、通信キャリア、通信機器メーカー等。

投資育成事業(24/3期構成比0.2%)

(株)GaYaがスマートフォン向けゲームコンテンツの開発・大手SNSサイトへの提供及び他社が開発・リリースしたゲームの運営受託を手掛けている。

*調整額▲0.5%

1-2 グループ会社

(同社資料より)

(同社資料より)

2.2024年3月期決算概要

2-1 通期連結業績

|

23/3期 |

構成比 |

24/3期 |

構成比 |

前期比 |

|

|

売上高 |

74,526 |

100.0% |

76,940 |

100.0% |

+3.2% |

|

売上総利益 |

18,393 |

24.7% |

18,078 |

23.5% |

-1.7% |

|

販管費 |

8,549 |

11.5% |

8,364 |

10.9% |

-2.2% |

|

営業利益 |

9,844 |

13.2% |

9,713 |

12.6% |

-1.3% |

|

経常利益 |

9,955 |

13.4% |

9,942 |

12.9% |

-0.1% |

|

親会社株主帰属利益 |

7,317 |

9.8% |

7,232 |

9.4% |

-1.2% |

*単位:百万円。

前期比3.2%の増収、同1.3%の営業減益

コロナ禍からの経済社会活動の正常化が進展し、個人消費を中心に緩やかな回復基調を継続しているものの、資源・原材料高によるインフレ抑制のための世界的な金融引き締めの長期化や不透明な国際情勢を背景とした海外景気の下振れが、引き続き景気を下押しするリスクとなっている。こうした状況の中、インフレ下での収益確保には生産性の向上が重要な課題であると認識し、ストック型ビジネスに一層注力するとともに、ソフトウェア開発ビジネス等においてもDX推進を支援するコンサル業務やPMO案件といった付加価値の高いビジネスの拡大を推進。また、引き続き積極的な人材投資を行い、継続的な待遇改善を実施することで、優秀な人材の安定確保に努めている。

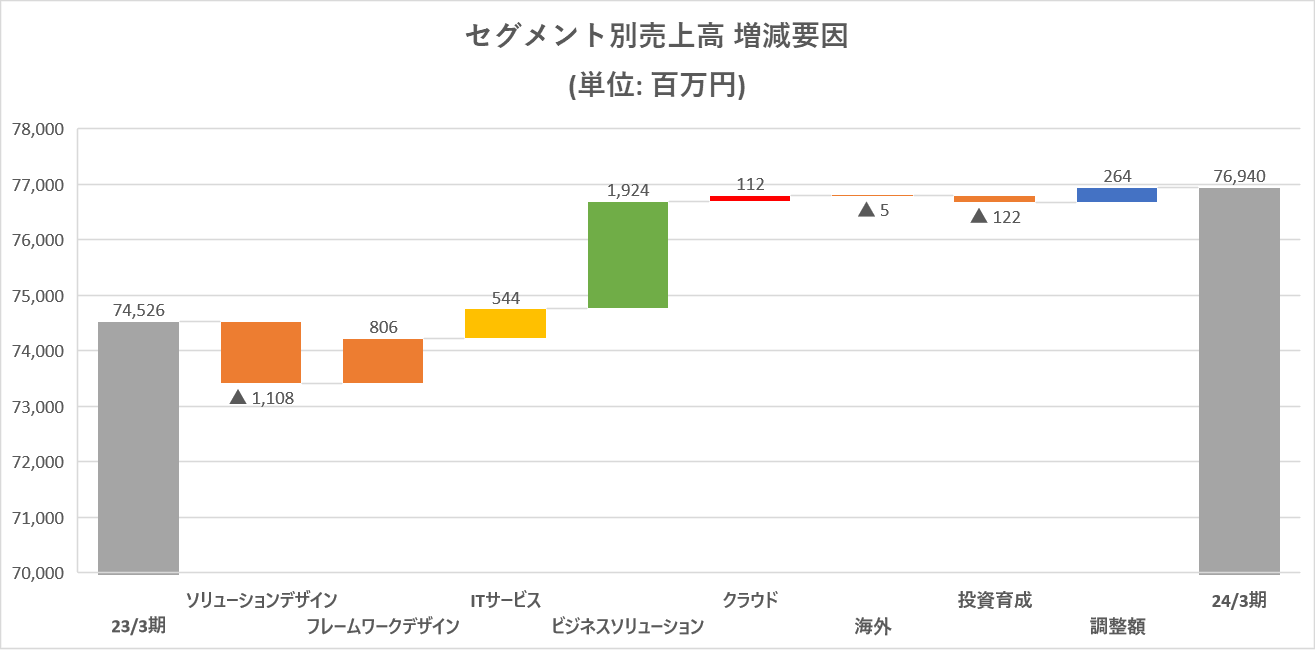

売上高は前期比3.2%増の769億40百万円。第3四半期時点まで苦戦が続いていた主力のソリューションデザイン事業は、挽回しきれず通期で振るわなかった他、海外事業も小幅ながら減収だった。また、全体への影響は小さいものの、投資育成事業も大幅な減収着地となった。一方、フレームワークデザイン事業を筆頭に、ITサービス事業、ビジネスソリューション事業、クラウド事業は軒並み堅調で全体の増収を支えた。

利益面では、不採算プロジェクトの影響が直接的にも間接的にも大きく残る形となり前期比30.8%減益となったソリューションデザイン事業が全体の重しとなっている。ただし、フレームワークデザイン事業は同28.3%増、ビジネスソリューション事業も同16.7%増と好調を持続している。この結果、全体としては営業利益ベースで同1.3%減での着地となった。なお、売上高総利益率は23.5%と前期から1.2pt悪化。一方、売上高販管費率は前期比0.6pt低下の10.9%となった。

2-2 セグメント別動向

|

23/3期 |

構成比・利益率 |

24/3期 |

構成比・利益率 |

前期比 |

|

|

ソリューションデザイン |

22,375 |

30.0% |

21,267 |

27.6% |

-5.0% |

|

フレームワークデザイン |

6,095 |

8.2% |

6,901 |

9.0% |

+13.2% |

|

ITサービス |

17,753 |

23.8% |

18,297 |

23.8% |

+3.1% |

|

ビジネスソリューション |

26,510 |

35.6% |

28,434 |

37.0% |

+7.3% |

|

クラウド |

2,007 |

2.7% |

2,119 |

2.7% |

+5.6% |

|

海外 |

134 |

0.2% |

129 |

0.2% |

-3.4% |

|

投資育成 |

309 |

0.4% |

187 |

0.2% |

-39.5% |

|

調整額 |

-660 |

– |

-396 |

– |

– |

|

連結売上高 |

74,526 |

100.0% |

76,940 |

100.0% |

+3.2% |

|

ソリューションデザイン |

3,926 |

17.5% |

2,717 |

12.8% |

-30.8% |

|

フレームワークデザイン |

1,279 |

21.0% |

1,642 |

23.8% |

+28.3% |

|

ITサービス |

2,521 |

14.2% |

2,922 |

16.0% |

+15.9% |

|

ビジネスソリューション |

1,760 |

6.6% |

2,054 |

7.2% |

+16.7% |

|

クラウド |

386 |

19.3% |

372 |

17.6% |

-3.7% |

|

海外 |

-29 |

– |

-27 |

– |

– |

|

投資育成 |

-0 |

– |

33 |

17.7% |

– |

|

調整額 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

連結営業利益 |

9,844 |

13.2% |

9,713 |

12.6% |

-1.3% |

*単位:百万円。

*株式会社インベストメントブリッジが開示資料を基に作成。

ソリューションデザイン事業-売上高212億67百万円(前期比5.0%減)、営業利益27億17百万円(同30.8%減)

車載分野で次世代モビリティの開発需要が依然として旺盛であり、事業全体のけん引役となった。特にTier1、つまり完成車メーカーとの関係性が深化しており、今後も受注拡大に注力していく。また、DXサービス分野で基幹システムの更改、ローコード・ノーコードツールを活用した開発、自社サービスの受注が増加しており、今後も自社サービス開発を積極的に推進する方針を示している。ネットビジネス分野で上期に発生した不採算プロジェクト自体は収束したものの、その影響による機会損失、対応にリソースが割かれたことによる営業機会の逸失が発生。第4四半期より組織力の強化に向けて本格的に取り組んでおり、業績も足元では改善傾向にある。

フレームワークデザイン事業-売上高69億1百万円(前期比13.2%増)、営業利益16億42百万円(同28.3%増)

金融分野はDX関連案件を中心に引合いが増加し、売上拡大に繋がっている。特に生損保の顧客におけるクラウド移行案件や新規サービス開発案件などが業績に寄与した。その他、新サービス開発、クラウド化対応などに加え、証券・決済分野への展開も強化。公共分野ではマイナンバー、ガバメントクラウド関連案件を中心に引合いが増加した。中央省庁から、地方自治体向け案件へ展開先を拡大し、受注増に繋がる動きも見られており、公共分野は前期比で約50%増と急成長を見せた。また、ローコード開発を中心に、DXソリューション対応を強化しており、DXラボを活用した保守・開発一体のサービスにより、新規案件獲得が進んだ。この領域は、若手の活用による高効率の稼働などもあって、前期比で85%増と大幅な伸びを見せた。

ITサービス事業-売上高182億97百万円(前期比3.1%増)、営業利益29億22百万円(同15.9%増)

顧客の潜在的な課題に対し、各種ツール導入やビジネスプロセス再構築といった業務改善を支援する伴走型のPMOサービスの拡大に注力した。顧客のIT投資計画・ITイベントの把握のため、クライアント分析の強化に取り組み、今まで未取引となっていた部門への営業を強化し、既存顧客内の横展開を実施したことも奏功。加えて、将来を見越した次期ロイヤルクライアントの獲得に向けた新規顧客の開拓にも注力した。また、メンバーの最適化による収益性の向上にも取り組んだことも実を結んだ。

ビジネスソリューション事業-売上高284億34百万円(前期比7.3%増)、営業利益20億54百万円(同16.7%増)

円安や資源高、物価高など、先行き不透明感はあるものの、経済の正常化に合わせて営業活動を強化した。その結果、サーバー群のEOL(保守サポート終了)からサーバー本体、ストレージ、ネットワーク製品などハードウェア販売およびサービス案件の売上計上も増大。システムインテグレーション事業では、デジタル化に向けたクラウド環境への移行、システム開発、保守サービス案件を受注。ロードマップの把握から、IT機器の導入、インフラ構築、クラウドの活用、システム開発、保守運用に至る高付加価値のワンストップサービス案件が引き続き増大している。

クラウド事業-売上高21億19百万円(前期比5.6%増)、営業利益3億72百万円(同3.7%減)

生成AIと「Canbus.」を活用したDX化の引き合いが依然として旺盛な状況である。「Canbus.」を利用中の顧客からDXを推進すべく業務改革のPMOやインテグレーションも増加。DMARC※対応の需要が旺盛でGoogle、Microsoftの引き合いが増加。

※DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance)

組織からの送信メールがSPFまたはDKIMの検証に合格しなかった場合に、そうしたメールの処理方法を受信サーバーに指示する仕組み。指示パターンとして検証に合格しなかった場合、該当メールを受信サーバーが「通す(受信する)(none)」・「隔離(迷惑メール扱い)(quarantine)」・「拒否(受信しない)(reject)」を指定することができる(同社DXデザイン本部資料より引用)。

海外事業-売上高1億29百万円(前期比3.4%減)、営業損失27百万円(前期は営業損失29百万円)

一部の製造業でのシステム開発検証業務が減少するも、その他のモビリティ関連企業からのシステム開発検証業務を安定受注した。また、日系企業がスタートアップ技術を検証するPoC開発検証業務でも繰り返し案件を受注。グループ会社のStrongKeyでは、FIDO関連、スマートホーム統一規格(Matter)での引き合いが増加。

2-3 財政状態

◎BS

|

23年3月 |

24年3月 |

23年3月 |

24年3月 |

||

|

現預金 |

25,033 |

30,168 |

仕入債務 |

6,096 |

6,438 |

|

売上債権 |

14,998 |

14,916 |

未払金・未払費用 |

2,459 |

2,463 |

|

商品 |

1,501 |

1,216 |

未払法人税 |

1,524 |

1,656 |

|

流動資産 |

42,275 |

48,088 |

賞与引当金 |

1,460 |

1,872 |

|

有形固定資産 |

1,622 |

1,395 |

有利子負債 |

1,550 |

1,550 |

|

無形固定資産 |

317 |

254 |

負債 |

14,228 |

15,437 |

|

投資その他 |

4,663 |

4,299 |

純資産 |

34,650 |

38,601 |

|

固定資産 |

6,603 |

5,950 |

負債・純資産合計 |

48,879 |

54,038 |

*単位:百万円。売上債権は受取手形と売掛金、契約資産の合計。

*株式会社インベストメントブリッジが開示資料を基に作成。

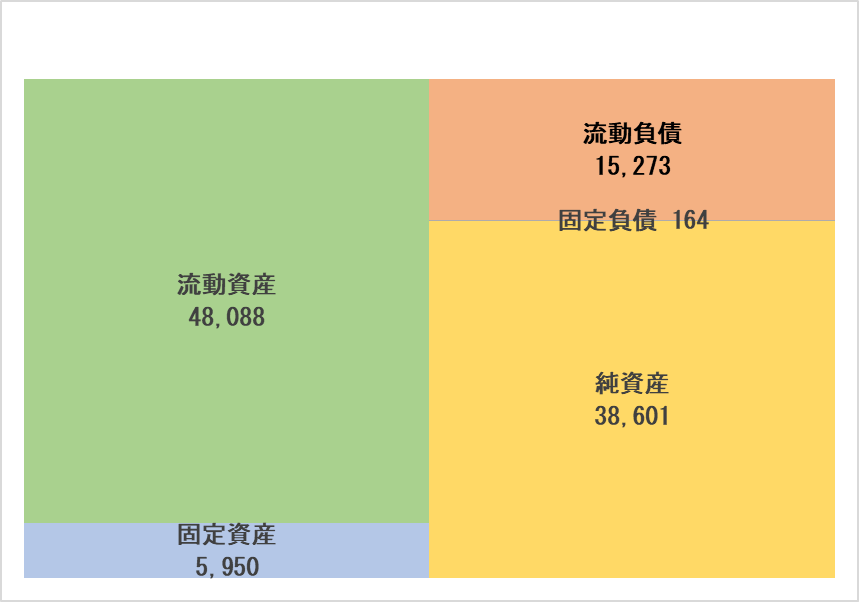

24年3月末の総資産は前期末との比較で51億59百万円増の540億38百万円。資産サイドでは、流動資産において現預金が増加。負債は、同12億8百万円増の154億37百万円。主に賞与引当金、買掛金の増加が背景。純資産は、同39億50百万円増の386億1百万円。自己資本比率は70.5%と前期末比0.6ポイント上昇。

2-4 最近のトピックス

◎StrongKey,Inc.のセキュリティ認証技術 FIDO パスキーが米国大手通信事業者、欧州大手製薬会社に採用

2023年11月6日付で、米国グループ会社 StrongKey, Inc.(本社:米国カリフォルニア州シリコンバレー、Founder/CTO/CEO:Arshad Noor、以下「StrongKey」)の開発したパスワードレスログイン認証の新技術であるFIDOパスキー(Passkey)が、米国の大手通信事業者と欧州の大手製薬会社に採用されたと発表している。

FIDOパスキー(Passkey)とは、FIDOアライアンスが制定した、パスワードに依存しないパスワードレスログイン認証方式である。従来のパスワードよりも安全性が高く、フィッシング攻撃やパスワード漏洩などのリスクを軽減することが可能となっている。このため、米国の大手テック企業だけではなく、日本国内においても通信事業者や、大手ECショッピングサイト、自動車メーカーなどでも続々と導入が進んでいる。特にセキュリティ対策が必要な領域では、セキュリティレベル「AAL-3」準拠の認証技術が求められることもあり、同基準に準拠しているStrongKeyのFIDOパスキー(Passkey)は、競合他社とのトライアルの中で、その高いセキュリティ技術が認められて採用されている。今後は、日本やアジアに向けて展開をさらに加速していく予定である。

◎ASTERIA Warp 専用『HENNGE One アダプター』の提供を開始

2024年2月1日、国内の企業データ連携(EAI/ESB)製品市場で17年間連続シェア No.1のASTERIA Warp シリーズのアダプターとして、『HENNGE One』と他システムとのID管理をノーコードで実現する『HENNGE One アダプター』の提供を開始したと発表した。

ASTERIA Warp 専用「HENNGE One アダプター」の開発によりノーコードでHENNGE OneとID情報を管理するシステムとのID連携を自動化することが可能となることに加え、システムからのID情報の取得から連携までも一連の流れで自動化する。

スムーズな統合ID管理の実現により、自動化による運用工数削減や、転記ミスなどのヒューマンエラー防止など、品質向上にも大きく寄与する。

◎志摩市と自治体のDX推進に関する連携協定を締結

三重県志摩市と、持続可能な地域づくりとSDGs目標達成に向け、自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)推進とICTを活用した地域活性化及び市民サービスの向上を目指し、2024年3月21日に連携協定を締結したと発表している。

■連携協定の内容について

志摩市は、第2次志摩市総合計画で効率的な行政運営を目指して、自治体のDX推進を掲げている。質の高い行政サービスを提供するためには、ICT(情報通信技術)の活用による業務の効率化や迅速化が求められており、各種手続きの電子化やペーパーレス化などによる職員の行政事務の業務効率化の推進に取り組んでいる。この協定に基づき、同社が長年培ったクラウドサービスの導入・運用支援の実績およびGoogle Workspace拡張サービス「Cloudstep シリーズ」、ノーコードプラットフォーム「Canbus.」、金融機関向けセキュリティサービス「Web Shelter」の自社開発の知見を活かし、職員の行政事務の業務効率化を推進し、クラウドサービスの活用におけるセキュリティの向上と志摩市の持続可能なDXを実現する。また、生成AIの構築に取り組み、将来に向けた先端のDX推進も検討していく。

なお、志摩市は、総務省の※「地域活性化起業人制度」を活用し、2024年4月1日から同社の社員1人を受け入れている。これらの取り組みにより、志摩市とより緊密に連携し、地域独自の魅力や価値の向上に向けた取り組みを推進していく。

■連携事項

1) 志摩市の DX 推進による市民サービスの向上とスマート行政に関すること

2) 生成 AI・クラウドシステム活用における自治体セキュリティの向上への協力

3) デジタル人材の志摩市への派遣

※地域活性化起業人制度

地方公共団体が、三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かしながら地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に従事し、地域活性化を図る取組を特別交付税措置により支援する制度。

◎クラウド型認証サービスの「Cloudstep Connect」がパスワードレス認証に対応。

顔認証ログインサービス「JCV Face Login」との連携を開始。

Google Workspaceのアドオンツールとして提供する「Cloudstep シリーズ」の、アクセス制御やシングルサインオン(以下、「SSO」)に対応した認証サービス「Cloudstep Connect」と、日本コンピュータビジョン株式会社(以下「JCV」)が提供する、顔認証ログインサービス「JCV Face Login」とのSAML認証連携を開始したことを発表。これにより、パスワードの管理・入力が不要となる顔認証による「パスワードレス認証」が可能となる。

■パスワードレス認証の導入背景について

現代のデジタル環境において、セキュリティと利便性との両立がますます求められている。その中で、パスワードレス認証は、ユーザーにとっての煩雑なパスワードの管理や記憶の負担を軽減しつつ、同時に高度なセキュリティを提供する。そのため、企業や個人がパスワードレス認証に関心を寄せ、その導入が世界中で広がっている。パスワードレス認証は、生体認証(指紋、顔認識など)やセキュリティキーなどのさまざまな手法を使用して、ユーザーを識別し、多要素認証を組み合わせることで、さらにセキュリティを強化することが可能である。

このような背景から、同社が提供するGoogle Workspace アドオンツールである「Cloudstep Connect」は、今まで提供していた「IP アドレス制限」「端末制限」機能に追加して、JCV が提供する「JCV Face Login」との SAML 連携を実現することで、パスワードレス認証に対応。

◎「健康経営優良法人2024大規模法人(ホワイト500)」に認定

2024年3月11日、同社は、経済産業省主催の日本健康会議で認定を行う「健康経営優良法人2024 大規模法人部門(ホワイト 500)」に4年連続で認定されたと発表している。

健康経営優良法人認定制度とは、日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度で、今回の大規模法人部門では2,988法人(上位法人に「ホワイト 500」の冠が付加)が認定された。

企業理念に基づき、従業員への健康投資を行うことは、従業員の活力や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に中長期的な業績向上につながるものと期待されている。同社は2017年から「システナ健康宣言」を掲げており、従業員が健康の意識を高め、会社が健康度を測り、健康で安心して働くことのできる職場環境の醸成を推進している。今後も従来の健康対策を更に発展させ、従業員の健康を増進することで従業員の活力向上と組織の活性化に積極的に取り組んでいく方針である。

◎「スポーツエールカンパニー2024」に認定

2024年1月23日、同社はスポーツ庁が認定を行う「スポーツエールカンパニー2024」に認定されたと発表している。

スポーツ庁では従業員の健康増進の為にスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業を「スポーツエールカンパニー」として認定している。同社の従業員が心も体も生き生きと元気に仕事ができるよう、様々なイベントの実施やサークル活動の支援、体操・運動情報の配信等、積極的に取り組んでいることから、昨年につづき4年連続での「スポーツエールカンパニー」に認定された。今後もこれらの活動を通じて、従業員の健康を増進することで従業員の活力向上と事業の永続的な成長に取り組んでいく方針である。

◎INTLOOPグループレディースカップに協賛

2024年2月18日から2月19日に平川カントリークラブ(千葉県)で開催されるゴルフ大会「INTLOOPグループレディースカップ」に協賛した。同グループは、従業員の健康を増進することが事業の永続的な成長に繫がると考え、スポーツエールカンパニーとして健康増進のためのスポーツ活動促進に積極的に取り組んでいる。一方で、プロスポーツで活躍されるアスリートの方々の活動を支援することも、スポーツへの関心を高め、スポーツ活動促進に繋がる大きな社会的役割と同社は考えている。

INTLOOP株式会社が主催する「INTLOOPグループレディースカップ」は、今後活躍していく若手女子プロゴルファーに成長のきっかけとなる場を提供し、成長機会に繋がる大会とすることを趣旨としており、同社グループのスポーツに対する考え方に共通する点があると考え、本大会に協賛する運びとなった。今後もスポーツを通して、従業員の健康推進、アスリートの方々の更なる飛躍のため、様々な支援を継続していくとしている。

3.2025年3月期業績予想

3-1 連結業績

|

24/3期 実績 |

構成比 |

25/3期 予想 |

構成比 |

前期比 |

|

|

売上高 |

76,940 |

100.0% |

85,000 ~100,000 |

100.0% |

+10.5% ~+30.0% |

|

営業利益 |

9,713 |

12.6% |

8,500 ~10,500 |

8.5% ~12.4% |

-12.5% ~+8.1% |

|

経常利益 |

9,942 |

12.9% |

8,500 ~10,500 |

8.5% ~12.4% |

-14.5% ~+5.6% |

|

親会社株主帰属利益 |

7,232 |

9.4% |

5,900 ~7,300 |

5.9% ~8.6% |

-18.4% ~+0.9% |

*単位:百万円。

レンジ予想で利益面は不透明ながら大幅増収計画

25/3期通期の会社計画は、売上が前期比10.5%増~30.0%増の850億円~1,000億円、営業利益は同12.5%減~8.1%増の85億円~105億円の予想。売上の確保、人材の確保、投資という3側面に大きく、ダイナミックにシフトしていく方針を掲げていることから、短期的な積極投資を行うことに伴う不確定要素が多くなっている。そのため、合理的な数値の算出が困難であることから、業績予想はレンジ形式により開示することとしている。優秀な人材確保が急務であると認識しており、引き続き従業員の待遇改善を行い、特に技術力の高いエンジニアの採用や協力会社の発掘、M&Aや収益確保のためのストック型ビジネスへの投資を積極的に行っていく方針である。また、生産性の向上に加え、ソフトウェア開発ビジネス等におけるDX推進を支援するコンサル業務やPMO案件といった付加価値の高いビジネスの拡大に注力し、コスト増加分を早期に価格転嫁出来る構造を構築していく。

配当見通しは上期6円、期末6円の年間12円と前期比2円の増配を想定。

3-2 セグメント別の取組み

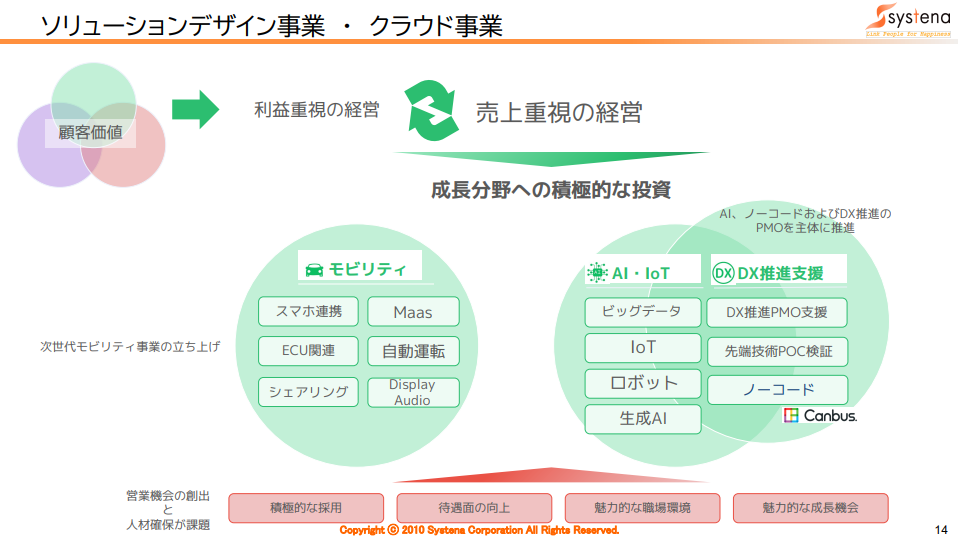

◎ソリューションデザイン事業・クラウド事業

基本方針:利益重視の経営から売上重視の経営へ移行。成長分野への積極的な投資を実行

ソリューションデザインとクラウド事業を融合させながら、顧客のリクエストに応えていき、より付加価値の高いプロジェクト、また魅力的な環境を作っていくことを目指して事業横断的に再構築を図る。具体的な施策としては、次世代モビリティを新たに独立した事業部とすることで、機動力を持って事業展開を進めていく。また、クラウド事業と連携させた売上、つまり顧客内での横展開、キーワードとしては「AI・IoT・DX」というところでローコードやノーコード案件の受注を増やしていくことを目指す。待遇面についても、キャリアパスとも連動させた新制度施行、魅力的に映るようなプロジェクトの受注体制強化、人材紹介会社とさらに連携することで、中途採用にも一段と注力する。

(同社資料より)

◎フレームワークデザイン事業

基本方針:インフレ下の経営戦略で売上拡大を加速!先進分野への積極投資で新たな価値を獲得!

DX推進に対する人材ニーズの高まりに加え、マイナンバー、ガバメントクラウドなどの政策トレンドにより、金融分野依存から脱却。公共、法人分野への事業ポートフォリオ改善で売上拡大が継続している。その一方、人材育成のスピードが市場ニーズに追いつけず、トップラインの上昇が鈍化している点が課題となっている。同社内においても、相対的に人材採用の遅れが顕著となっていることから、新卒育成以外の手段を使い、リソース拡充を進める必要がある。そこで、人材確保に関しては、新卒中心から、経験者も含めた通年採用にシフトしていく。また、事業シェア拡大についてはソリューションデザインセクターとも融合を図りながら、生成AIの活用や基幹システムのDX化といった、成長領域でのシェア拡大を目指していく計画だ。

・事業シェア拡大成長分野へ積極投資

→売上&バリュー重視の積極経営

・IT人材確保に向けた採用スキームの構築

→待遇向上と即戦力人材の確保

・本部間連携による提案力の最大化

→オールシステナ対応での提供価値拡大

・マルチスキルを有した組織編制で競争力を強化

→ワンストップサービスを実現する組織編制

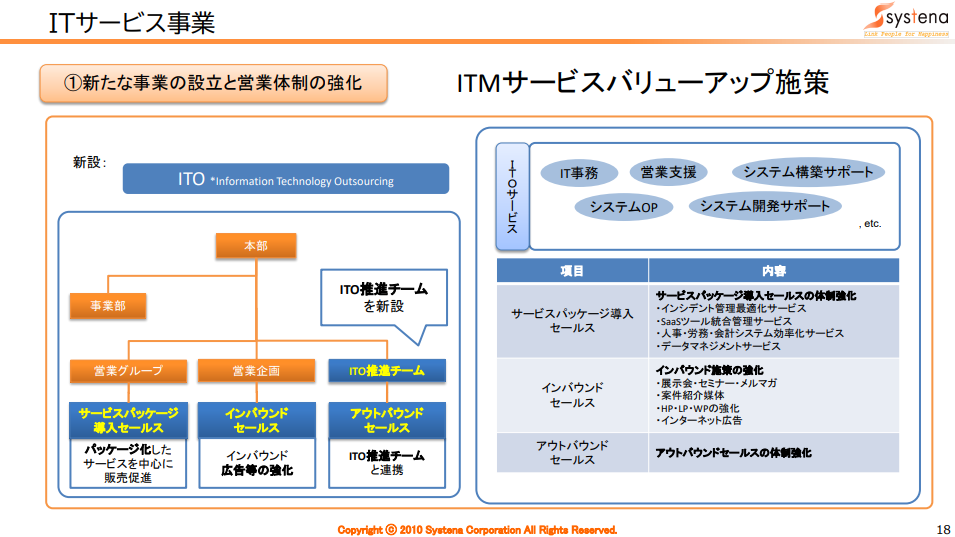

◎ITサービス事業

利益にフォーカスした部門経営ということで従来は案件単価の底上げに注力してきた。今期は、新たな事業のポイントとして、新たにITO(Information Technology Outsourcing)というサービスおよび推進チームを創設する。同チームを通じて、ビジネスパートナーと協業しながら売上の確保を推し進める。さらに、他の事業部よりもさらに強力に購買機能の増強に注力していく。

①新たな事業の設立と営業体制の強化

→ITO(Information Technology Outsourcing)サービスおよび推進チームを創設

(同社資料より)

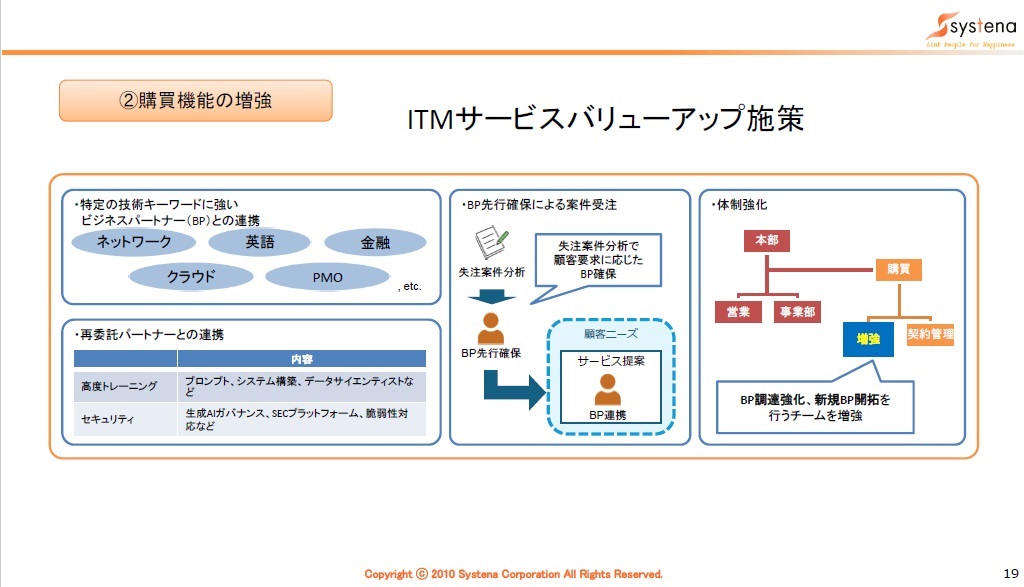

②購買機能の増強

・特定の技術キーワードに強いビジネスパートナーとの連携

・再委託パートナーとの連携

・ビジネスパートナー先行確保による案件受注

・体制強化(ビジネスパートナーの調達強化と新規開拓を行うチームの増強)

(同社資料より)

◎ビジネスソリューション事業

基本方針:SIビジネスで売上・利益・バリュー拡大~モノビジネスからサービスビジネスへと軸足をシフト~

各セクターの総合営業的な立ち位置をさらに強めていくべく、営業体制を強化していく方針である。

①DX関連のサービス拡大 <売上30%成長>

・システム開発他、マルチクラウド環境でのアプリケーションの再構築事業を強化

・ガバメントクラウド案件の拡大

②ハイブリッド環境への取り組み強化 <売上27%成長>

・クラウド事業への対応強化とサービスメニューの拡大

・Win10 EOL に向けたサポート強化

③サービスの拡販による収益力の強化 <売上135%成長>

・サービスメニューの拡充とプロフィット部門への営業展開

・ALL Systenaの全てのサービスをワンストップで提供

4.今後の注目点

2024年3月期実績については、ソリューションデザイン事業が全体業績の重しとなった構図は覆しきれなかったとはいえ、第4四半期単体で見れば同事業の状況は改善した。また、ビジネスソリューション事業では、モノに頼らないビジネスモデルの構築という目標もあったが、マイクロソフトのAzureビジネスが前期比50%増となるなど、着実に前進していることはポジティブに評価したい。また、事業推進に大きく影響を与えた一時的な離職増についても、全社離職率が平年レベルに落ち着いたことが説明会の中で明らかになったことは、一定の安心感に繋がろう。

2025年3月期については、売上の確保を優先的に目指す他、人員についても機動力をもって採用を進めていく期であることが示された。また、事業部毎の立て割りの経営スタイルから、「オールシステナ」を体現するべく、横断的な売上を作っていくことにも意識的に取り組むようだ。売上高予想にフォーカスすれば、レンジ上限については、単純なオーガニックのみでの達成が難しい印象もあるため、何らかの材料が期中に発表されてくることに期待したい。

同社創業者である逸見愛親氏が2024年4月1日付で取締役会長から代表取締役会長へと異動し、代表権を再び得る形になった。異動の理由は「更なる成長を果たす上で創業者の経験と意志決定のスピードアップを図り、組織改革と企業価値を高めるため」となっている。加えて説明会の中では、「インフレ下の経営に適応する」という意味合いもあることが補足された。社長の三浦氏との二頭体制復活のなかで、業績変化がどのように生まれてくるか注目したい。

<参考:コーポレート・ガバナンスについて>

◎組織形態及び取締役、監査役の構成

|

組織形態 |

監査役設置会社 |

|

取締役 |

9名、うち社外3名 |

|

監査役 |

4名、うち社外4名 |

◎コーポレート・ガバナンス報告書(更新日:2024年4月1日)

基本的な考え方

当社は、激しい経営環境の変化に対応し、経営の効率性を高めるために迅速な意思決定によるスピード経営を推し進め、永続的な事業発展と株主価値の増大および株主への継続的な利益還元を行っていくと同時に、株主、顧客、取引先、従業員および地域社会などのステークホルダー(利害関係者)との利害を調和させ、全体としての利益を最大化することを目指し、かつ、経営の健全性確保およびコンプライアンス(法令遵守)の徹底に努めるためにコーポレート・ガバナンスを強化させていきたいと考えております。このため、外部専門家(監査法人、主幹事証券会社、弁護士、社会保険労務士、司法書士等)やステークホルダーからの指摘や提言を真摯に受け止め、経営の公平性、透明性に関して更なる充実を図る所存であり、持ち前の当社の機動性を活かし、会社規模に応じた体制を構築し、株主などのステークホルダーを絶えず意識した上場企業として一層の自己改革を図り、コーポレート・ガバナンスの強化と適時適切な情報開示に努める所存であります。

<実施しない主な原則とその理由>

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】

当社は、性別・年齢・人種・国籍・新卒中途などの属性に関わらず管理職への登用を行っており、実力に応じた処遇と適材適所を方針としています。詳細は以下のホームページをご覧ください。

https://www.systena.co.jp/sustainability/esg_society/esg_diversity.html

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】

当社のサステナビリティに関する取組みは以下のホームページをご覧ください。なお、プライム市場上場会社のみに課されているTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示についての当社の対応をご説明いたします。

当社はITサービスの提供を社業としており、物品の製造など環境負荷の高い事業は行っておりませんので、現在のところ、気候変動問題が当社事業に重大な影響を及ぼすことは想定されません。しかしながら、地球環境が人類共通の財産であり未来からの大切な預かりものであるという認識に基づき、2004年からISO140001の認証を取得し、資源利用の低減とごみの排出削減に努めております。また、気候変動にかかる企業各社の対応のうちIT化にかかる部分はすべて当社の事業領域であり、当社の収益拡大は、お客様の業務効率化に貢献し、資源利用の低減とごみの排出削減へとつながり、地球環境保全に貢献します。このため、当社の成長が気候変動を抑えることにつながると考えております。以上のような考え方に基づき、現在のところTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示には取り組んでおりません。今後、必要に応じて検討してまいります。なお、当社の環境に関する取り組みは、以下のホームページをご覧ください。

当社のサステナビリティに関する取組み

https://www.systena.co.jp/sustainability/

当社の環境に関する取組み

https://www.systena.co.jp/sustainability/esg_environment.html

【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者の計画】

当社には創業者である代表取締役会長と50代の代表取締役社長と2名の代表取締役がおります。当社は創業者である代表取締役会長が最高経営責任者として選択と集中の経営方針のもと経営の舵取りを直接行っているオーナー企業という発展段階にあり、現時点での後継者の計画については今後の事業環境および経営方針に左右されるため、最高経営責任者の専権事項とすることが当社の発展に向けた一番の方法であると考えております。このため、現在のところ取締役会は具体的な後継者計画の策定・運用には関与しておりません。今後、必要に応じて検討してまいります。

【補充原則4-3③ 最高経営責任者を解任するための客観性、適時性、透明性のある手続きの確立】

当社は創業者でありオーナー経営者でもある代表取締役会長が最高経営責任者として経営の大きな方向性の舵取り行い、業績等の適切な評価をもって社内を統率する体制を取っております。加えて代表取締役はいずれも独立役員の要件を満たした7名(社外取締役3名と社外監査役4名)の社外役員から牽制を受ける体制になっており、代表取締役を解任するような事態が生じた場合は独立役員からの提言をもとに取締役会にて議論のうえ、決定することで対処できると考えております。このため、現在のところ取締役会は最高経営責任者を解任するための客観性、適時性、透明性のある手続きの確立を行っておりません。今後、必要に応じて検討してまいります。

【補充原則4-10① 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置】

社外取締役3名と社外監査役4名の社外役員7名全員が東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、各々の独立役員が専門的な知見と豊富な経験を活かし、取締役会における特に重要な事項の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、適時適切な助言が行われているため、現在のところ、独立した諮問委員会の設置は行っておりません。今後、必要に応じて検討してまいります。

<開示している主な原則>

【原則3-1 情報開示の充実】

(1)経営理念、経営戦略、経営計画

当社は、経営理念や経営戦略、中期経営計画を策定し、開示しております。詳細は、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

「経営理念・行動基準」 https://www.systena.co.jp/about/idea.html

「経営目標と経営の基本方針」 https://www.systena.co.jp/ir/management/business_plan.html

「中期経営計画」 https://www.systena.co.jp/ir/management/business_plan.html

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書「I.1.基本的な考え方」に記載しております。

(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

本報告書「II.1.【取締役報酬関係】」に記載しております。

(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役候補の選任・指名に当たっては、取締役就業規程に基づき、代表取締役社長が実績・人格・見識・能力等を総合的に判断した上で取締役会に提案し、取締役会において、取締役会全体として的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監督ができる人員構成となるよう適任者を選んでおります。

取締役、監査役または執行役員を解任すべき事情が生じた場合には、代表取締役が審議を行い、取締役会で当該審議結果を考慮し、取締役、監査役に関してはその解任案を、執行役員に関してはその解任をそれぞれ決定することとしております。なお、取締役、監査役の解任は会社法等の規定に従って行います。

また、監査役候補者の選任・指名に当たっては、代表取締役社長が、実績・人格・見識・能力等を総合的に判断した上で取締役会に提案し、取締役会において財務・会計または法律に関する知見や経営監視の経験等のバランスを考慮し、候補者を選んでおります。なお、監査役候補者については監査役会の同意を得ることとしております。

(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

社外取締候補者および社外監査役候補者の選解任・指名理由、その他取締役および監査役の略歴・地位・担当等については、株主総会招集ご通知や有価証券報告書等で開示しております。詳細は、当社ホームページをご覧ください。なお、執行役員を解任すべき事情が生じた場合には、適時開示資料などにその理由を記載します。

https://www.systena.co.jp/ir/library/general_meeting.html

https://www.systena.co.jp/ir/library/securities.html

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価、その結果の概要】

当社の取締役会の出席メンバーは13名で構成され、うち7名が社外取締役または社外監査役かつ東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。取締役会の実効性についての分析・評価を行うにあたり、「取締役会評価のためのアンケート」を用いて、取締役および監査役全員による取締役会の構成及び運営について自己評価を実施するとともに、社外取締役3名および社外監査役4名による社外役員ミーティングでこのアンケート分析結果に対する討議を行いました。

アンケートによる自己評価の分析結果および社外役員ミーティングでの討議の結果、当社の取締役会は役員それぞれの知識、経験等を活かし中長期的視点からの継続的成長と株主価値向上に資する議論がなされており、経営の監督に十分な議論が行われていることが確認できましたので、これをもって当社取締役会の実効性は確保されているものと評価いたしました。

当社は原則として、取締役および監査役による自己評価を参考にしつつ、取締役会全体の実効性についての分析・評価を毎年実施し、実効性を維持するとともに効果的な議論がなされるよう更なる改善を進めてまいります。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との建設的な対話を促進するために、ディスクロージャーポリシーを定め、開示しております。詳細は、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

https://www.systena.co.jp/ir/management/disclosure.html

また、そのための体制整備・取組については、本報告書「III 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の「2.IRに関する活動状況」をご参照ください。